专注绿色低碳能源投资

头条资讯 策略分析 金融交易

电力设备与新能源行业2022年度策略报告:将成长进行到底

碳道小编 · 2022-01-24 19:01 · 阅读量 · 5147

摘要:2021 年电新行业在经历了一季度短暂调整后,走出了波澜壮阔的行情。2021 年至今行业指数上涨 46.1%,位列中信所有 30 个行业涨幅榜第 2 位。2021Q1-3 全行业实现归母净利润 1060.5 亿元,同比增长 41.7%,增速在所有行业中位列第 14 位, 反映了行业在实现利润稳定增长的同时,由于碳中和提升长期发展空间,行业估值水平得到显著提升。

2021 年电新行业在经历了一季度短暂调整后,走出了波澜壮阔的行情。2021 年至今行业指数上涨 46.1%,位列中信所有 30 个行业涨幅榜第 2 位。2021Q1-3 全行业实现归母净利润 1060.5 亿元,同比增长 41.7%,增速在所有行业中位列第 14 位, 反映了行业在实现利润稳定增长的同时,由于碳中和提升长期发展空间,行业估值水平得到显著提升。

基本面的不断改善、政策的逐步落地、新增长点的蓬勃发展,都是行业不断前进的重要助推力。在经历了 2020、2021 两年牛市后,站在当前时点,我们依然看好电新行业能够继续兑现成长。

行业正在从“纯政策”驱动转向“政策+市场”双驱动。经历了 10 多年市场培 育,光伏、风电、新能源车等已经摆脱补贴依赖。1)光伏、风电度电成本不断下降,自 2021 年起开始进入全面平价,并且从集中式大型电站单一方式,拓展至分布式光伏、BIPV、分散式风电等多种应用形式, 在绿电政策支持下,电站投资价值不断提升。2)新能源车凭借规模化、新技术应用、国产化率提升,大幅降本并提高产品力, 打开 C 端市场,加速交通领域电动化。在新能源市场已经成形并快速成长过程中,政策继续发挥引导行业预期、补齐发展短板、协调资源配置的作用,共同促进行业继续快速发展。

行业渗透率进入 10%至 50%的快速提升期。经历多年发展,2021 年风电、光伏发电量在总发电量比重预计将达到 11%,新能源车在汽车总销量占比预计达到 12%,双双突破 10%。而新产品在渗透率突破 10%后,将从小型规模化向大型规模化快速提升,并且由于已经有了初步规模效应,将保持较高增速。我们认为在政策方向不变、产业链配套齐全的背景下,渗透率跨入新阶段,将带 领行业进入 2.0 阶段规模化成长,行业短期内没有发展天花板,仍有望维持快速增长。

打造“内需+出口”复合型市场平抑需求波动。由于全球新能源产业几乎同时起 步,我国并没有出现传统产业大幅落后于西方发达国家的状况,后发优势使得我国产业链完整度、产品竞争力都处于世界前列,并且通过规模化、快速技术迭代形成了领先全球的成本优势,并逐渐将内需市场拓展到海外,形成“内需+出口” 复合型市场。在全球碳中和大潮中,我国光伏、锂电池等产品已经成为国家品牌,不仅实现产业链向海外延伸,并且形成了能够抵御国内需求波动的能力。

新增长点不断涌现提升行业发展天花板。新能源发展不止需要光伏、风电等发电装置,还需要输配电、终端用电等设施,全面实现碳中和,需要构建以光伏、风电为基础的新型电力系统,这其中储能、智慧电网、分布式能源、碳交易等,都是行业发展过程中诞生的新增长点。这些新兴领域基数极低,技术成熟、规模化后将爆发出更大的成长潜力,不断涌现的新增长点,持续提升行业发展天花板。

展望 2022 年,我们看好行业高确定性下,弹性最高的增量发展机遇,主要包括供需扭转、结构转变、政策落地三个投资方向:

方向一:供需扭转导致的盈利能力提升超预期。无论是光伏、风电还是锂电池, 大部分环节都是半年、一年维度的产能建设周期,与季度甚至月度需求周期进行匹配,因此供需格局始终处于变化之中。需求提升带来的供不应求,往往需要半年、一年维度来扩充产能进行消化,因此供需格局扭转往往能带来产品涨价及公司业绩超预期。

2022 年我们认为人造石墨负极、湿法隔膜、海风电缆,由于石墨化、隔膜制造 设备、海缆产能的限制,在需求持续景气状态下,存在极强涨价预期,相关公司 EPS 有望得到显著抬升。而 2021 年光伏领域供需最为紧张的硅料端将发生扭转,电池片作为当前盈利压力最大环节将获得最大弹性。

方向二:结构转变带来额外 Alpha 增量。由于电新行业整体 Beta 预期一致性非常强,能够发现额外 Alpha 增量异常重要。我们看好诸多子领域正在发生技术、 规格等引领的结构性变化,带来新的投资机会:

电池片技术从 PERC 向 TOPCon、HJT 发展,银浆需要从普通高温银浆,提升 为技术难度更高、加工费用更高、用量更大的新型高温银浆、低温银浆,实现银浆量价齐升;大基地项目规模化推进,将扭转 2021 年分布式>集中式的局面, 带来的双面组件、跟踪支架渗透率大幅提升,光伏玻璃、跟踪支架将最为受益。

方向三:政策落地实现行业从 1 到∞。2021 年政策对实现碳中和的薄弱环节, 包括新型储能、抽水蓄能、BIPV、新型电力系统、氢能等,给与了大力支持, 2022 年将会显著实现产业化落地。

政策已经明确新型储能、抽水蓄能的规模预期和应用方向,将快速实现产能扩张、 产业化应用,由于基数很低、需求很高,储能预计将持续长时间高增长,大幅提升相应公司业绩预期和估值水平。整县分布式、风光大基地已度过政策出台、项目上报阶段,将进入规模化建设阶段,BIPV、户用逆变器、跟踪支架等将在项目规模化推广中实现快速增长。

CCTC®02

2.1 全球新能源汽车高景气共振 2022 将延续高增长

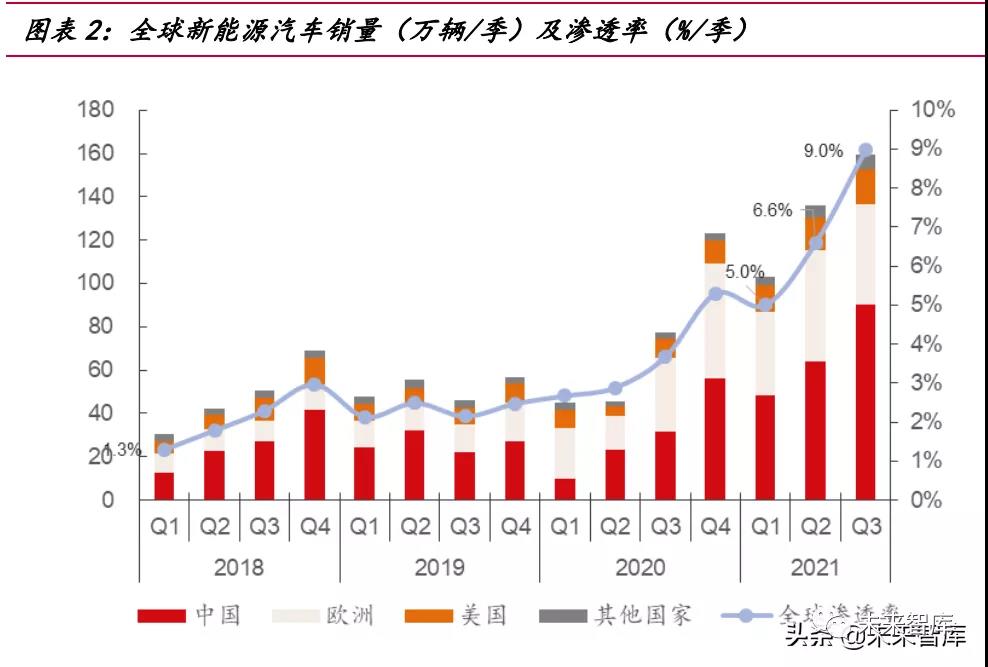

得益于政策、需求、供给等多重因素共振,全球新能源汽车市场在 2020 年火热的增长势头上加速爆发,2021 年前三季度全球新能源乘用车销量接近 400 万辆,同比增长 137.6%,且三季度渗透率快速突破至 9%。

从销量结构上看,中美欧成为全球新能源汽车市场主要构成,中国新能源汽车销量占据全球半壁江山,连续多年成为全球最大新能源汽车市场,欧洲市场紧随其后, 美国落后于中欧。展望未来,结合中美欧未来各自新能源汽车发展政策、以及各大汽车厂商新能源汽车规划,全球新能源汽车将进入长周期的上升通道,渗透率有望在2022 年首次达到两位数。

中国新能源车销量及渗透率水平持续提升

新能源汽车销量连创新高,全年有望突破 340 万辆。2020 年尽管受到疫情等因素影响,我国新能源汽车销量依然保持了正增长态势;进入 2021 年随着各家车企新车型的陆续推出,新能源汽车消费市场依然呈现火爆态势。据中汽协数据,从 2021 年 5 月开始,新能源汽车销量连续 6 个月实现环比增长。2021 年 10 月新能源汽车销量达到 38.3 万辆,同比增 139.4%。1~10 月累计销量达到 252.7 万辆,同比增 189%。预计全年新能源车销量有望突破 340 万辆。

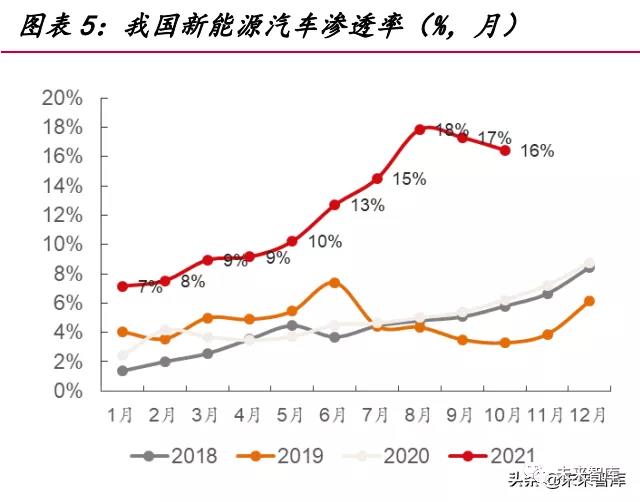

能源汽车渗透率 5 月首度突破 10%,2025 年 20%目标有望提前完成。2021年以来,受益于下游需求爆发以及各大厂商优质电动车型持续推出,叠加芯片短缺影响下供应商优先保障新能源汽车需求,国内新能源乘用车渗透率持续提升,并于 9 月 单月达到历史最高 18%水平;1~10 月渗透率 12.1%,同比去年全年提升 7pct。新能源汽车渗透率水平的提升意味着用户对新能源汽车的接受度大幅增加,我们预期这一上升趋势在未来将继续保持,2025 年 20%目标有望提前完成。

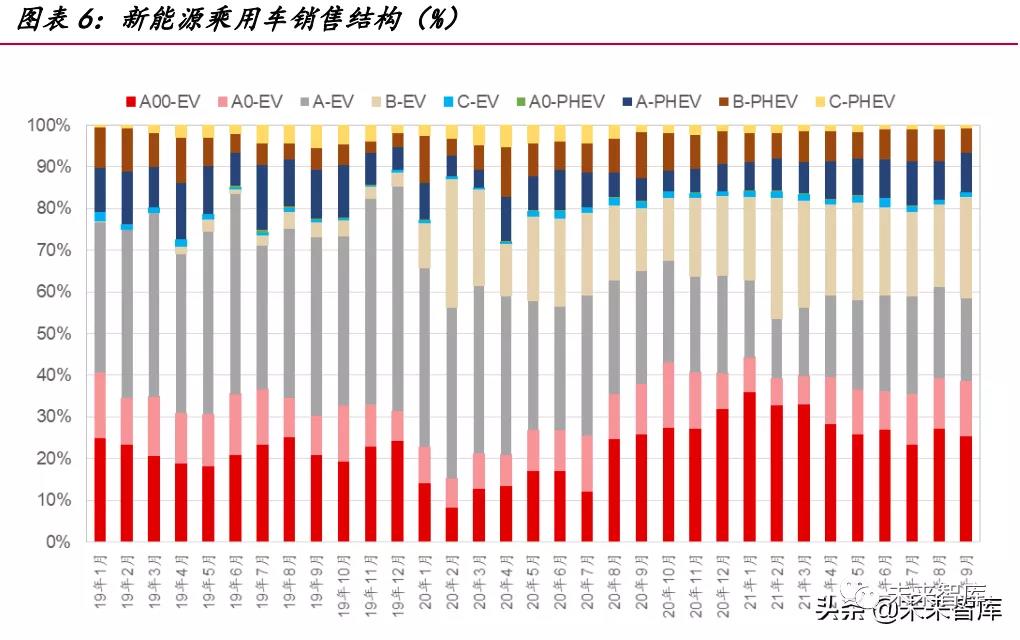

从车型结构来看,A00 级和 B 级纯电占据较大份额,“哑铃型”结构亟待改善。从销量结构来看,纯电动汽车占据新能源汽车市场主要份额,且销量结构呈现出“哑 铃形”结构,A00 级和 B 级纯电动车销量占比最大,其中 A00 主要受到高性价比爆款车型五菱宏光 mini 等驱动,B 级车主要代表有 Model-3/Y、小鹏 P7 等。A0 级和 A 级纯电动汽车的销量相对较低,这与传统燃油车“纺锤形”的销量结构差别较大, 可以看出主流大众市场尚缺乏强有力的纯电车型。

造车新势力蓄力爬升,销量稳步增长。2021 年 1~9 月,以蔚来、小鹏、理想为代表的造车新势力合计实现销量 17.8 万辆,同比增长 220.7%,市占率基本保持在 8%以上。8 月以来,造车新势力市占率下降趋势主要是由于两方面因素,一方面 8 月起芯片短缺导致产量下降,另一方面 10 月蔚来、理想等受到产线改造、缺件、能耗控制等影响产量。随着供给恢复,排产将逐步稳定,预计年底及 2022 年造车新势力销量将进一步提升,蔚来、小鹏、理想月销过万有望成为常态。

补贴温和退坡,双积分托底新能源车。我国新能源汽车产业的起步和推广离不开国家补贴性政策的支持,但政策扶持期正在过去,补贴正在温和退坡,宣告着市场化交易的到来。补贴政策的全面退坡早在 2018 年已经开始,2020-2021 年由于疫情影 响,退坡力度有所放缓,并延长原定补贴期限。根据 2020 年 4 月财政部等四部门发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底。

新势力、自主、合资、外资品牌电动化加速,2022 年仍为新车型爆发期。2021 年大量新电动化平台和新车型上市,优良车型的供给刺激终端新能源车消费需求提升, 从车企 2021-H2 至 2022 年的新车规划看,2022 年依然将是新车型爆发周期:

(1)新势力方面,蔚来 2022-Q1 将推出首款 ET2.0 车型 ET7,2022-H2 还将推出另外两款 ET2.0 车型;理想 2022 年将推出基于全新一代增程式电动平台的 SUV 理想 X-01,且从 2023 年起,每年至少推出两款高压纯电动汽车;小鹏 2022 年将推出全新 SUV 车型 P9,且从 2023 年开始,小鹏每年将至少推出 2~3 款全新车型,所 有新车型都将搭载 XPilot 4.0 系统。

(2)自主品牌方面,从 2021/2022 年开始将陆续迎来新能源车型量产,包括比亚迪、长城、吉利、广汽、上汽等。比亚迪将继续重点打造 DMi 混动车系,将推出汉 DMi、宋 DMi 及宋 pro DMi 多款混动车型,纯电部分将基于 e 平台继续推出 3 款新车型,包括海鸥、海豹及海狮;长城将于 2022 年推出旗下高端豪华新能源品牌沙龙的首款车型,欧拉品牌 2022 年将上市 4 款纯电车型,包括芭蕾猫、朋克猫、闪电猫、 樱桃猫;吉利极氪 2022 年将推出两款纯电车型;广汽埃安将推出 AION LX PLUS, 续航里程超过 1000 公里。上汽旗下 R 汽车和智己都已实现独立运营,2022 年上汽自主高端新能源车型也将陆续上市交付。

(3)合资、外资品牌方面,相较于自主品牌及新势力,合资及外资品牌新车型 整体推出较少,但对比以往保守战略,外资品牌在电动化领域明显呈加速趋势。

欧洲:碳减排政策不断加码,补贴退坡不改长期发展

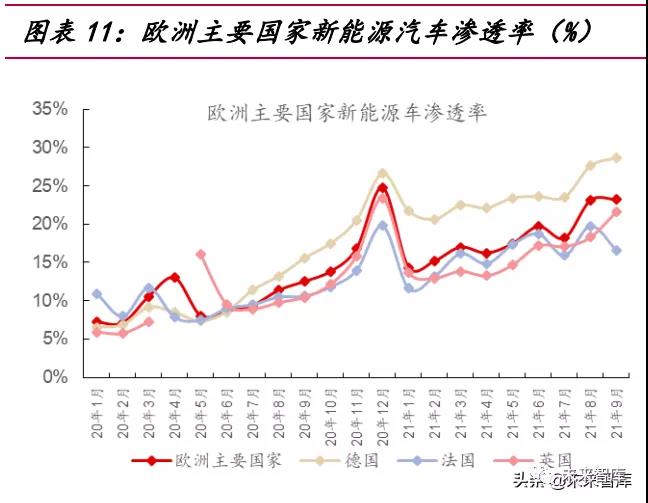

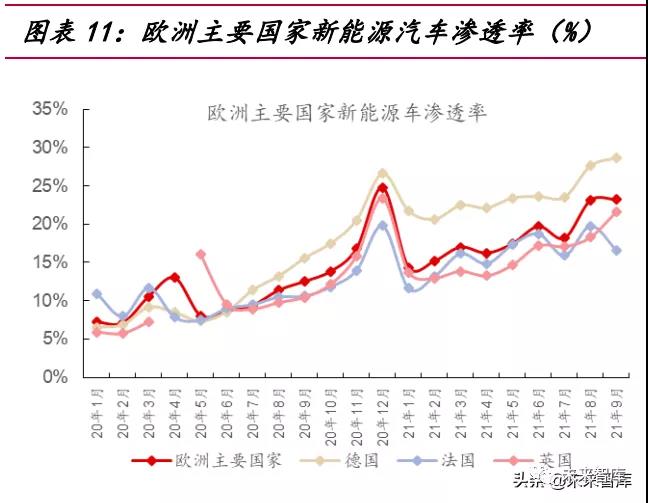

2021 年欧洲汽车市场恢复明显,据 Marklines 数据,2021 年 1~10 月欧洲新能源汽车累计销量达 153.7 万辆,同比增长 76.7%,累计销量渗透率达到 19%。此外, 从欧洲主要国家新能源汽车渗透率水平来看,全部处于渗透率快速提升的通道,其中德国 10 月渗透率已达到 30%水平,处于历史最高位。年底是欧洲市场汽车销量的旺季,新能源汽车销量及渗透率有望进一步提升。

碳排政策为欧洲新能源汽车发展核心驱动力,补贴退坡不改长期发展。2021 年 欧盟各国补贴有所下滑,但整体退坡温和有序,且在不断加码的碳减排政策下,虽面临补贴退坡,但其新能源渗透率连创新高。为了全方位、多领域地加速转型,欧盟于 2021 年 7 月 14 日发布了《Fit for 55》一揽子减排方案,规定到 2030 年所有登记注册的新车的排放总量较 2021 年降低 55%,较之前所提出的“较 1990 年水平上减少 55%”规定要求更高,且明确要求到 2035 年,所有登记注册的新车的排放总量较 2021 年降低 100%,即实现汽车净零排放。

美国:拜登政策落地在即,美新能车市场爆发前夜

不同于中国和欧洲新能源汽车市场的如火如荼,美国市场新能源汽车销量整体增速较慢,2020 年销量仅为 32.3 万辆,渗透率为 2.1%;进入 2021 年,拜登上台后, 先后出台了一系列支持新能源发展的产业政策,叠加美国本土车企及海外车企共同发力,整体销量有所提速,前三季度累计销量达到 43.5 万辆,渗透率达到 3.6%,全年来看销量有望突破到 60 万辆。

拜登上台后,先后出台了一系列支持新能源发展的产业政策:1)2020 年拜登在竞选提案中首次提出 2026 年美国新能源汽车渗透率达到 25% 的目标,之后在 2021 年 8 月再次提升 2030 年渗透率达到 50%的目标。2)通过税收抵免的方式进行购置补贴,补贴力度加大,补贴时间延长。2021 年 5 月提议将美国电动车单车补贴上限由 7500 美元提高至 1.25 万美元,并取消了 20 万辆以内得到补贴的限制,税收减免优惠将在美国电动车渗透率超过 50%之后,在三年内逐步取消。3)基础设施建设同步跟进。众议院正式通过 1.2 万亿基建法案,包括 75 亿元美元建设充电站,50 亿美元支持零碳排放巴士,25 亿美元支持渡船。

美国本土车企和海外车企共同发力提升美电动化进程。福特规划 2030 年电动化率达到 40%,通用在 2035 年实现轻型车零排放,两大车企在 2025 年之前在电动化领域的投资高达 300-400 亿元。海外车企方面,大众规划 2030 年在美国销售的汽车中有一半是全电动车型,本田 2040 年北美电动化率达到 100%,现代在 2025 年之前向美国市场投资 74 亿美元布局电动化转型。展望未来,随着美国本土车企与海外 车企共同发力电动汽车,美国市场即将迎来百花齐放。

2022 年新能源汽车销量展望

结合中国、欧洲、美国及其他世界国家地区的新能源汽车发展现状以及未来针对新能源汽车发展的政策支持,我们预计 2022 年全球新能源汽车将达到 843 万辆水平,其中中国依然占全球新能源汽车销量主导地位,预计中国销售 433 万辆,占比达 51.4%,欧洲及美国分别为 247 万辆、131 万辆,而随着全球电动化进程的加速,尤 其是欧洲及美国的发力,全球新能源汽车未来 5 年将持续保持高增长,其中美国表现突出,其占全球份额将从 2021 年的 11.6%快速提升至 2025 年 21.8%。

2.2 电池盈利修复 大小材料结构分化

电池:宁德时代引领全球 行业保持高集中度

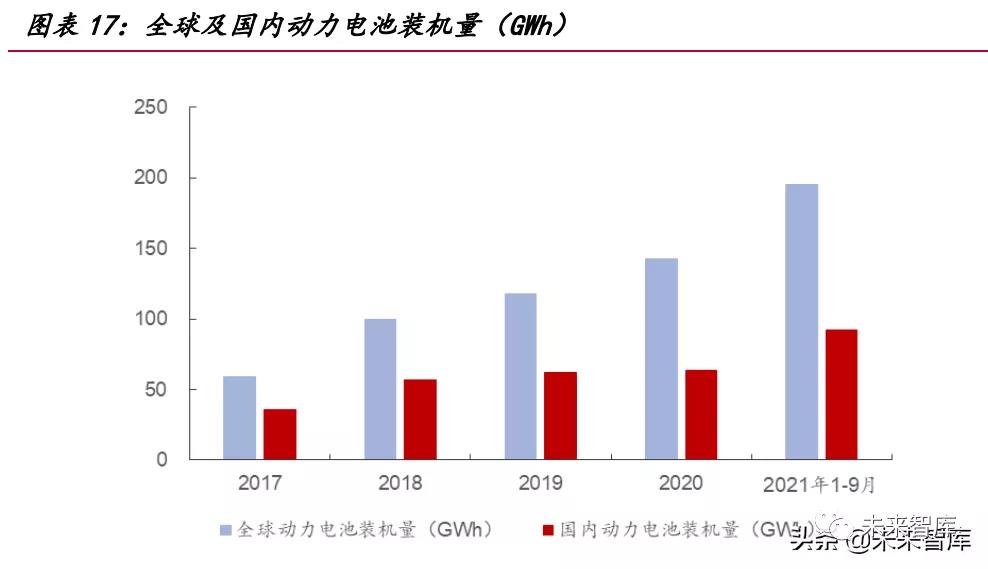

汽车电动化趋势下全球动力电池装机量快速上升。受益于中国和欧洲市场汽车电动化的快速推进,2016 年以来全球新能源汽车销量快速上升,在此拉动下动力电池装机量快速上升。2021 年前三季度全球动力电池装机量达到 195.4GWH,同比增长 131%;而对应的我国动力电池装机量达到 92GWH,同比增长 169%,超过全球平均增速,且占据全球近一半的电池装机量。

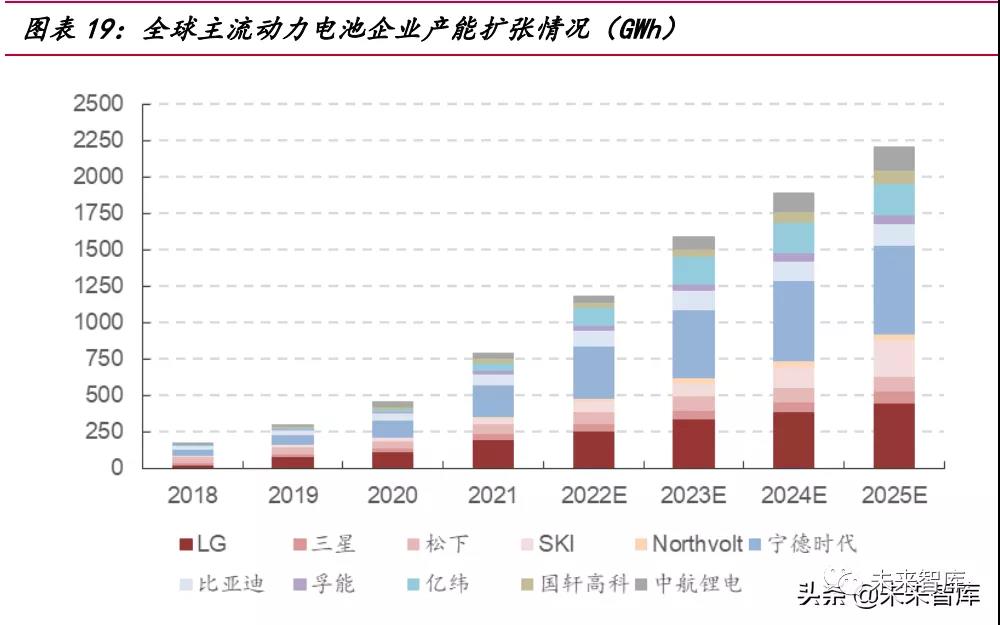

宁德时代蝉联全球装机榜首,全球前十中国企业独占五席。宁德时代连续多年占据全球动力电池出货量榜首位置,2020 年其全球市占率达到 24%,2021 年受益于海外客户的放量公司全球市占率稳步上升,前三季度全球市占率达到 31.2%,进一步拉开与后面企业的差距。且从全球装机排名看,中国动力电池企业独占全球前十的五席,其余五家动力电池企业分布于日韩,再次体现出中日韩在锂电池领域强有力的市场地位。

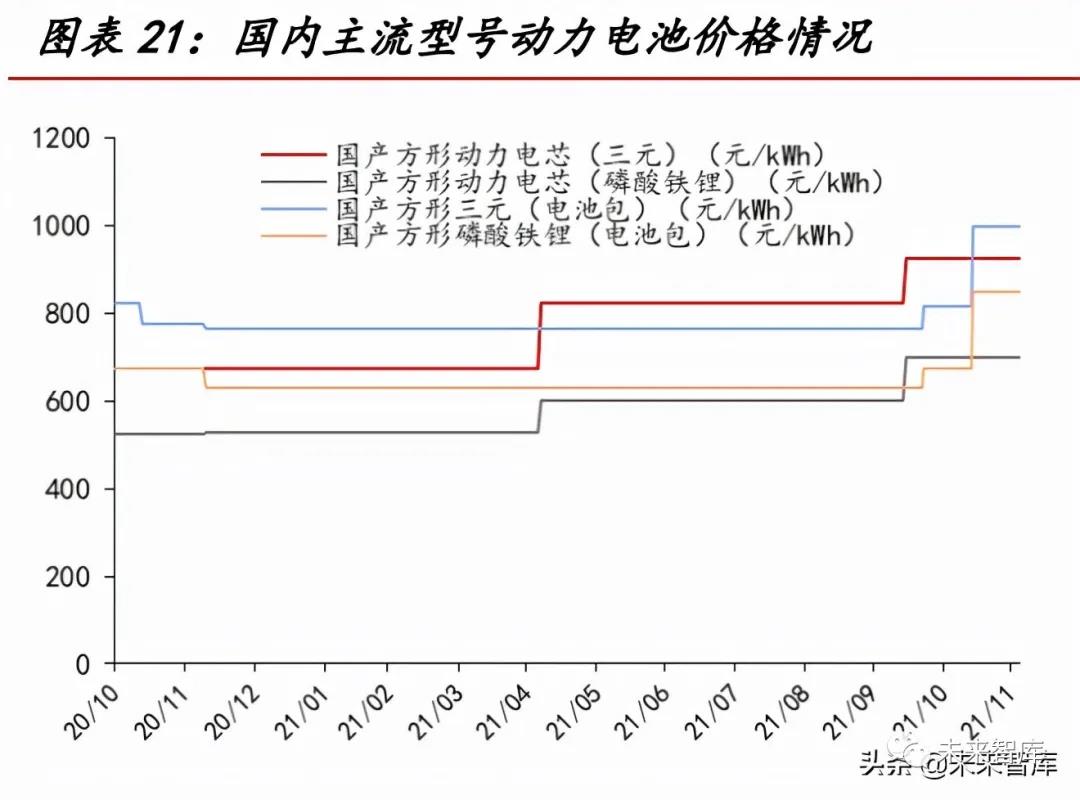

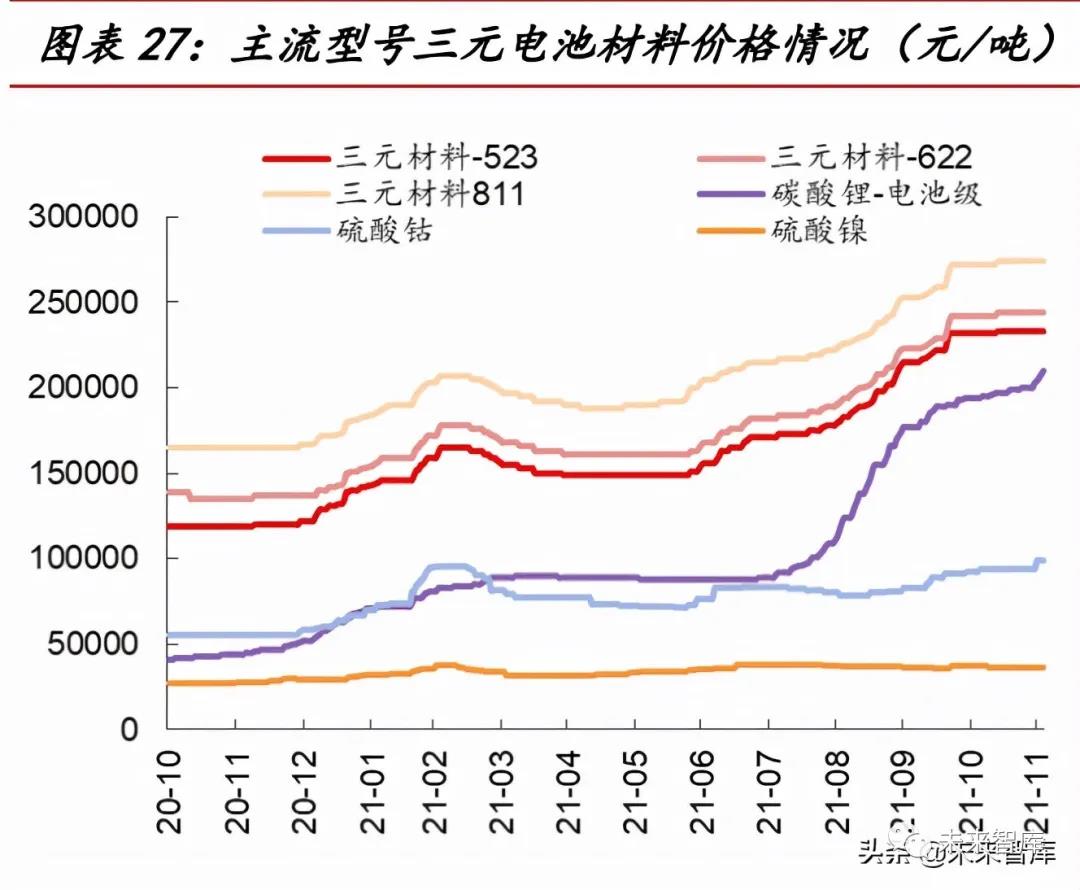

电池端成本压力开始向下游传导,盈利修复可期。今年以来,锂电池各原料环节均有价格上涨现象,对锂电池成本端造成较大压力。各主要锂电池企业动力电池产品毛利率均有明显下滑。随着年末临近,锂电池议价窗口打开,基于锂电池的强话语权, 成本端压力预计能向下游进行合理传导,最终带来盈利修复。

动力电池的技术创新主要体现于电池结构和材料体系,主要围绕降低电池成本和提升产品性能两大目标,自 2020 年国内外动力电池技术领域出现了刀片电池、CTP 技术、4680 大圆柱电池、钠离子电池、无钴电池等多个创新性变化以来,围绕电池技术不断的迭代创新,产业链上下游将出现明显的变化,其中刀片电池技术及 CTP 技术通过改变电池结构提升电池单位质量密度,使得磷酸铁锂性价比优势进一步突出, 间接推动了今年以来磷酸铁锂电池装机份额的快速提升,对磷酸铁锂正极体系产生深远影响。

展望 2022 年,特斯拉 4680 型大圆柱电池的加速落地,将从电池封装形式角度提振三元电池体系份额。2020 年在特斯拉“电池日”上首次亮相了 4680 大圆柱电池,其优势在于通过改变电芯结构带来高能量密度和低成本;系统角度出发,搭载三元正极的 4680“电池底盘”有望取得高系统质量能量密度、较高系统体积能量密度与高快充快放性能。

随着 4680 关注度的提升,头部电池厂正加快产能布局。目前特斯拉弗雷蒙德工厂计划在 2022 年底产能达 100GWh。松下在大阪投资一条试验线,计划 2022 年投产。宁德时代规划了 8 条生产线共计 12GWh 产能。亿纬锂能目前已公告 20GWh 产 能,预计 2022H1 开始建设,2023 年达产。LG 化学也已经开始产线建设,计划最早 2023 年实现量产。4680 的兴起坚定了市场对于三元尤其是高镍三元的信心,其进展将带动高镍三元正、负极以及电解液产业链升级。(报告来源:未来智库)

正极:磷酸铁锂景气度延续,三元高镍化趋势不改

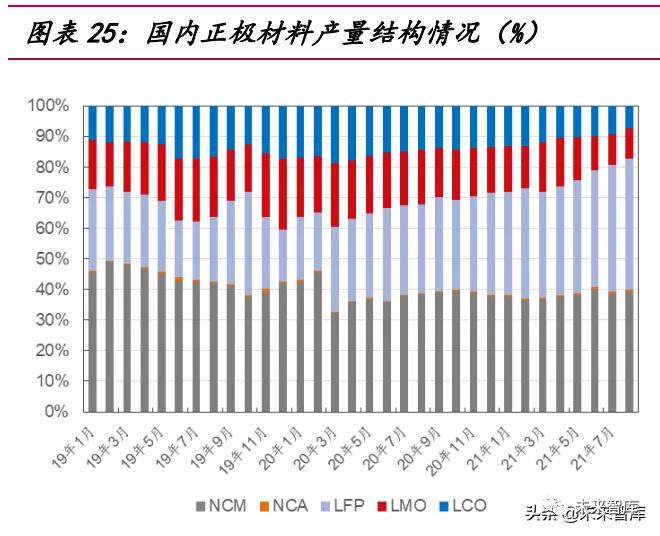

磷酸铁锂电池强势回归,产量反超三元。三元锂电池和磷酸铁锂电池是目前锂电池(包含动力电池、3C 及储能电池)出货量最大的两种电池产品。从各正极材料供应情况来看,磷酸铁锂材料从 2020 年初开始表现出底部反弹且逐渐回升的势头,并在今年 5 月开始反超三元材料,成为供给份额最高的正极材料。根据鑫椤锂电数据, 截至 8 月,我国正极材料已累计供应 60.3 万吨,同比增长 125.5%;其中磷酸铁锂材料累计供应 22.7 万吨,占正极材料供应量的 37.6%,同比增长 211%;三元材料累计供应 23.5 万吨,占正极材料供应量的 39.0%,同比增长 131.3%。

后补贴时代市场回归性价比,磷酸铁锂重回焦点。2016 年出台的补贴政策将能 量密度纳入考核标准,更高能量密度、更长续航里程的产品能获得更高的补贴。高补贴掩盖了三元电池成本及安全性上的劣势,而近几年随着补贴退坡,磷酸铁锂电池的性价比优势开始显现。在后补贴时代,车企需要降低成本来降低售价,市场回归性价比成为磷酸铁锂电池回归的重要推手。同时“CTP”和“刀片电池”等技术的应用, 使得磷酸铁锂电池进一步降本增效,电池模组能量密度可以和部分三元电池相媲美, 性价比进一步提升。

从三元材料供应情况来看,逐步由最早 NCM111 系发展到 2019 年 NCM523 系, 到目前 NCM811 系为代表的高镍三元已成为三元材料主流,尤其是 2020 年四季度以来,B 级纯电动销量的增长带动高能量密度 NCM811 系电池装机量的快速提升。按照当前趋缓发展,预计到 2025 年市场或将形成以 8 系、9 系三元锂电池为主,5 系、6 系三元锂电池为辅的市场格局,高镍材料将成为市场主导。由于高镍材料存在较高技术壁垒,在正极材料高镍化趋势中,市场将淘汰一批缺少核心技术的中小型三元正极材料生产厂商,未来市场集中度有进一步上升的趋势。

三元正极高镍趋势明确,成本、性能均有较大提升空间,与磷酸铁锂共同发力动力电池核心正极材料。磷酸铁锂电池能量密度受制于其正极材料物理化学特性,目前已接近极限,发展方向多聚焦于电池组的改进带来的模组能量密度提升以及规模效应和原料价格下降带来的成本优势,而三元电池目前仍处于技术迭代上升期,高镍无钴体系的演进、替代元素的引进以及固态电池等新技术都有望推动三元电池在能量密度、安全性、成本方面不断优化,从中长期来看高镍三元有望在综合成本上接近甚至低于 铁锂。

负极:石墨化产能扩张较快,降本需求明显

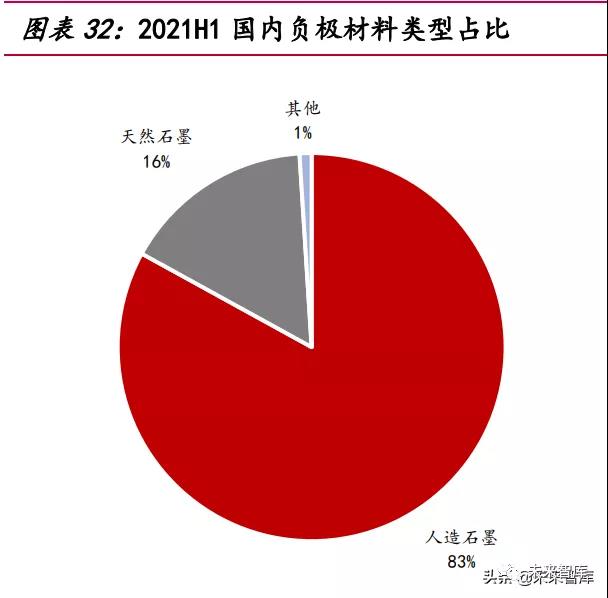

2021 年上半年国内负极材料总产量达到 29 万吨,比去年同期增长 102%,开工率稳定超过 80%。预计 2021 年我国锂电池负极材料出货量将超过 40 万吨。

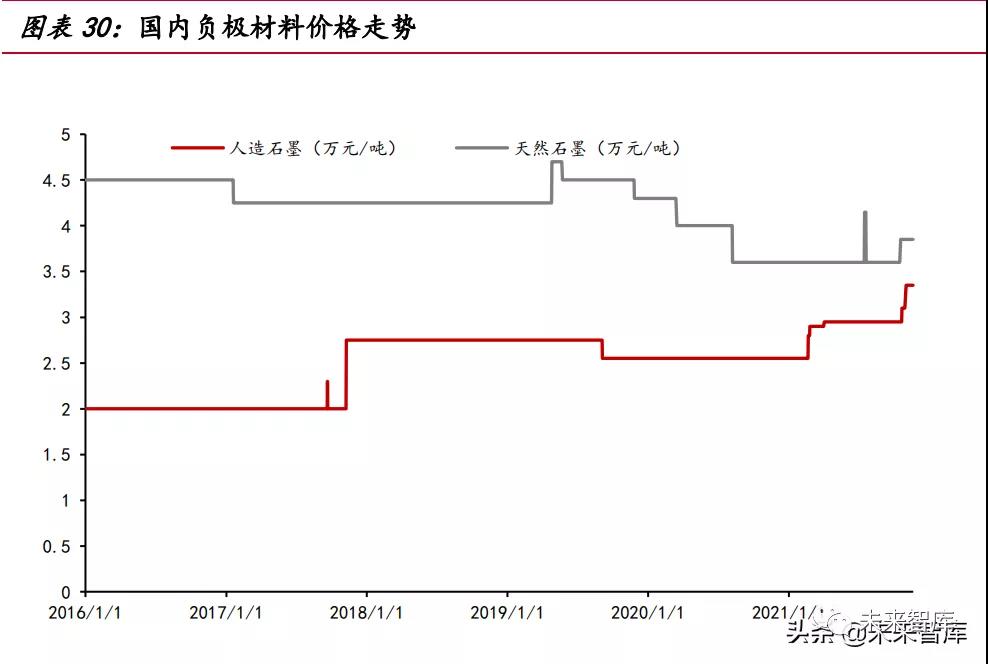

自 2000 年以来国内负极材料中人造石墨开始大规模代替具有高膨胀、低倍率及低寿命的天然石墨,用量不断提升,价格呈稳步增长态势,而天然石墨占比在 2021 年已经跌至 16%,价格即将被人造石墨反超。预计 2021 年年底我国负极材料市场规模可达到 160 亿元,2015 年以来年均 CAGR 达到 21.4%。

负极格局集中度高,继续提升趋势不明显。我国锂电池负极材料市场竞争格局中, 按出货量来看,贝瑞特占比最大,2021H1 占比达 22%,其次为璞泰来,占比为 18%。杉杉股份、凯金新能源、中科星城占比分别达 17%、14%、7%。国内锂电池负极材料四大龙头格局基本稳定,2021 年上半年负极厂商产能利用充分,除了一线龙头之外二线厂商也逐步上量,其中凯金新能源,尚泰科技等供货宁德时代获得份额提升。目前虽然负极 CR5 达到 70%以上,但五大龙头负极产品差异化竞争,未来集中度提升主要在于高端龙头下探低端负极市场,以及一体化规模化后的龙头企业降本和利润 提升。

石墨化产能成为核心竞争力,降本需求明显。目前负极材料行业在石墨化产能布局扩张明显,但在成本端面临涨价。负极材料石墨化是指在高温下将碳原子由杂乱不规则排列转变为六方平面网状结构的规则排列,其目的是提高负极材料的循环寿命和充放电倍率,改善高低温性能和循环性能。该过程需要消耗大量能量,属于高能耗生产环节。从成本结构来看,石墨化工艺占人造石墨成本的 50%。因此,多数厂商选择在低电价地区布局负极石墨化一体化生产,提高自供比率,降低石墨化成本。

2022 年预计国内锂电池负极材料需求量将超过 30 万吨,全球负极需求量将超 58 万吨,预计到 2025 年国内锂电池负极材料需求量将达 63.1 万吨,全球负极材料需求量达到 139.6 万吨。未来负极材料核心环节在于改善加工工艺和降低制造环节耗能成本,主要方式有采用节低耗电高稳定性的连续式石墨加工炉以及在四川,内蒙古等国内低电价区域建立负极材料工厂。目前四大龙头负极厂商均有低电价区域布局计划,其中宁波杉杉和璞泰来已经采用厢式炉进行连续石墨化化加工工艺。

隔膜 :干法湿法同步扩产,勃姆石涂覆成主流

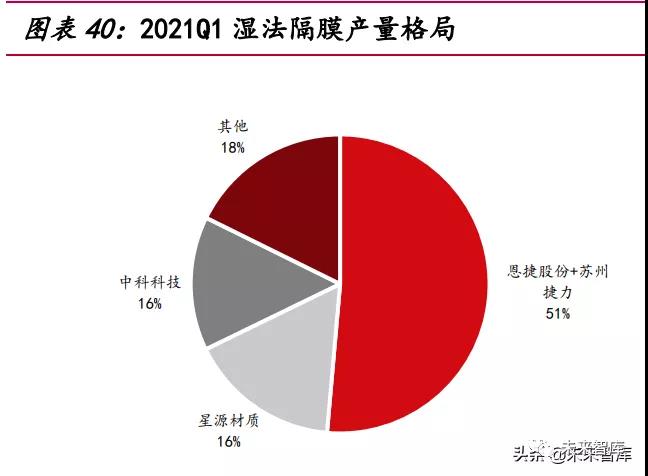

隔膜行业迎扩产潮。2021 年上半年国内隔膜总产量达到 32 亿平方米,同比增 长 118%,开工率接近 70%,整体行业脱离疫情影响呈上升态势,隔膜产量不断创新高,持续保持增长态势。由于新能源汽车的高景气,下游动力电池的高需求支持了隔膜行业的持续增长。根据鑫椤资讯提供的数据显示,目前隔膜龙头企业产能已经基本排满,除第一龙头恩捷股份每月仍有增量外,星源材质,中材科技等龙头厂商已经接近产能上限,第二第三梯队隔膜厂商产能利用率明显提升。

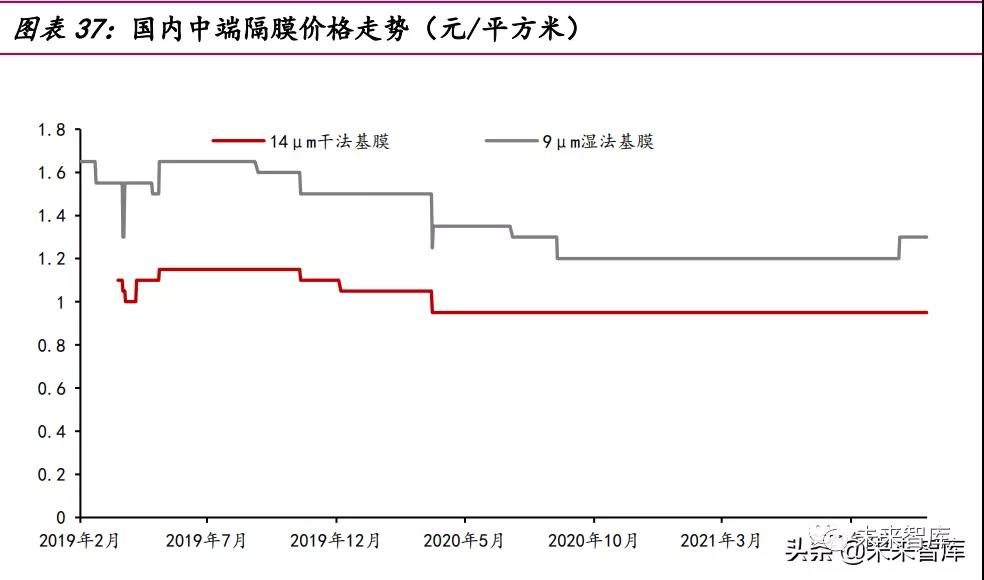

技术改良带动隔膜需求,隔膜价格拐点将现。比亚迪的刀片电池技术以及宁德时代 CTP 设计,通过对电池基础设计结构的改良增大了磷酸铁锂电池的能量密度,相较于传统方形电池提高了 50%左右,改善了原本磷酸铁锂电池能量密度太低的缺点。相较于三元材料,磷酸铁锂电池对隔膜孔隙要求不高,因此采用了性价比更高的干法三层共挤隔膜(PP/PE/PP)。

没有勃姆石或氧化铝涂覆的干法隔膜减轻了电池的重量和厚度,匹配磷酸铁锂电池整体具有更高的强度和安全性。随着近两年国内锂电池行业补贴逐渐退坡,以及国内较A00级别纯电汽车和电厂储能等下游市场注重成本的低价锂电池需求不断攀升,能量密度提高至 160-180Wh/kg 的高密度磷酸铁锂电池逐渐在市场中回暖,带动了低成本干法隔膜出货量的增长。

湿法隔膜方面,恩捷股份预计至 2021 年底生产线数量为 60 条,产能预计为 45- 50 亿平方米,预计 2022 年恩捷股份产能将达到 70 亿平方米,在此基础上未来公司以将以每年新增 25 条生产线为目标,进行进一步的产能扩张。公司自主研发在线涂覆工艺,预计可以使隔膜良品率提高 10%至接近 80%,并同时减少损耗进而降低生产成本。由于隔膜设备主要靠进口,生产线扩张投产有 2-3 年的延迟期,我们预计2022 年国内干法、湿法隔膜市场将供不应求,隔膜价格拐点将出现,价格提升将促进干法、湿法企业毛利率回升。

隔膜涂覆材料无机勃姆石成主流。相较于干法隔膜,湿法隔膜厚度薄,孔隙率和均匀程度均占优势,但单一 PE 湿法基膜熔点低,热稳定性和安全性差,需要通过对隔膜表层进行其他材料涂覆来解决上述的安全问题。

2021 年国内隔膜涂覆材料领域,无机涂覆由于成本较低,仍然占据主流,占比 在 90%左右,受制于有机和芳纶涂覆的高成本,预计 2022 年这一局面还将保持。在细分陶瓷涂覆材料中,勃姆石已经开始逐步替代高纯度氧化铝,预计未来占比将逐渐逼近 70%。相较于高纯氧化铝,勃姆石莫氏硬度较低,能减少涂覆设备的磨损率,比重和吸水率也相应较低,涂覆设备没有更换门槛,预计未来各大主流厂商将逐步接受勃姆石替代氧化铝为主要陶瓷涂覆材料。

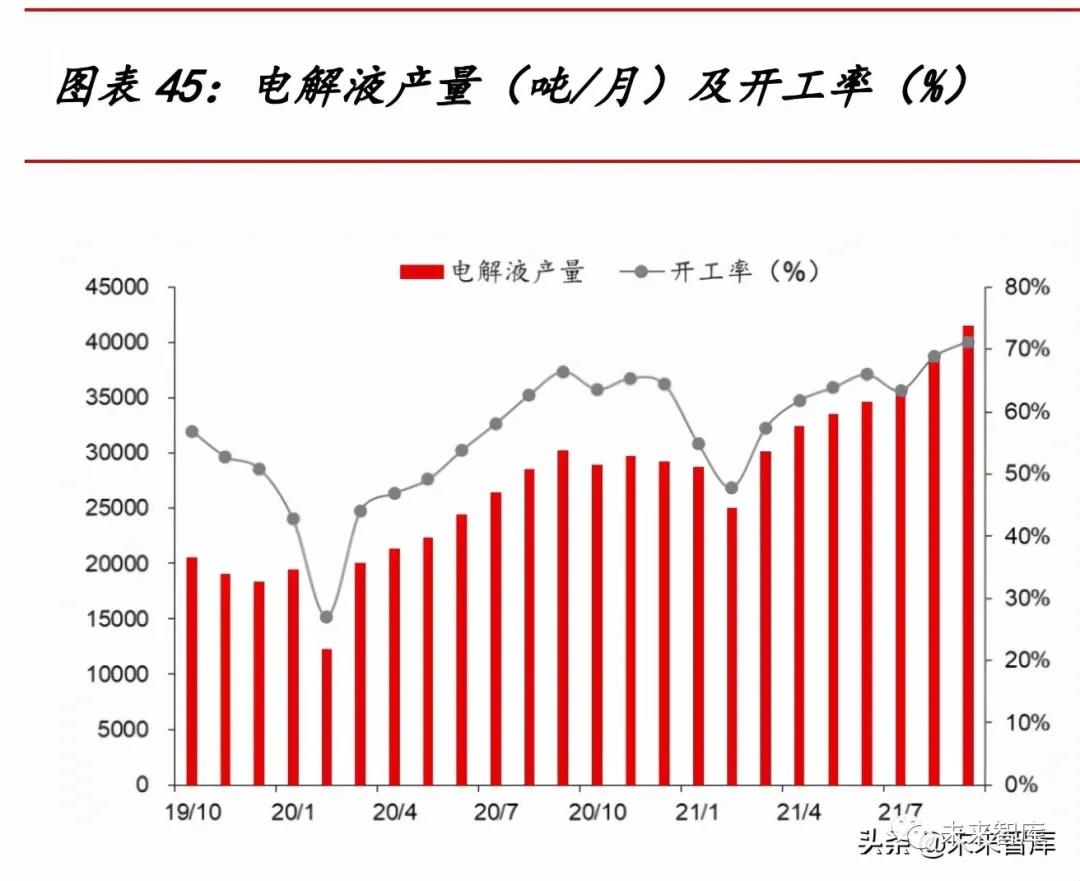

电解液:锂盐、添加剂产能短期仍趋紧,预计 22 年中旬开始缓解

2021 年电解液量价齐升。电解液主要组成为溶剂,锂盐及添加剂,三者成本合 计占电解液 80%~90%。今年以来因锂盐-六氟磷酸锂、添加剂 VC 等重要原料短缺造成供给紧张,原材料供需错配带动电解液成品价格暴涨,其中六氟磷酸锂 2021 年价格的大幅上涨成为制约电解液产量及盈利水平的核心因素,因此,核心原材料价格周期成为影响电解液的关键因素之一。2021 年初至今磷酸铁锂电解液、三元电解液 (4.4V)和六氟磷酸锂均价分别为 7.8 万元/吨、9.7 万元/吨和 32.9 万元/吨,较 2020 年均价分别上涨 131%、33%和 296%。

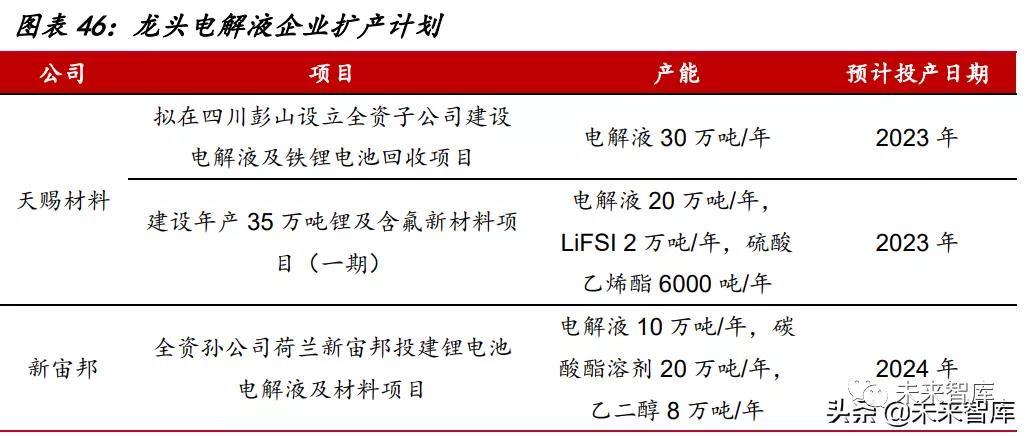

电解液龙头企业开启产能扩张,一体化布局加宽护城河。下游需求旺盛使得电解液企业产销两旺,纷纷开启扩产计划,头部企业凭借优质客户资源和资金优势在产能扩张上更加积极,产能释放后市场集中度有望进一步提升。除扩充产能外,天赐材料通过募投项目布局“硫酸-氢氟酸-氟化锂/五氟化磷-六氟磷酸锂-电解液”一体化产业 链,新宙邦通过布局溶剂,添加剂等提升原料自供占比,保障原料供应。六氟磷酸锂、 添加剂、溶剂等原料在电解液成本占比超过 80%,电解液企业通过提高原料自供占比和产业链一体化布局,在生产成本端与竞争对手拉开差距。

由于六氟磷酸锂市场在 2020 年之前出现供过于求局面,很多企业选择暂停生产, 难以满足突然出现的需求增加局面,疫情过后全球各国加大推动新能源汽车的发展, 新能源汽车产业快速恢复,带动产业链上下游需求快速提升,其中六氟磷酸锂受制于 产能扩张周期长等因素,产品出现严重的供不应求,价格自 2020 年 8 月的冰点 8 万 元/吨以来,已上涨至目前的 56.5 万元/吨,涨幅达到了 600%,直接导致电解液价格 的快速上行。

随着新能源汽车产业对电池能量密度要求的提升和正极材料的发展,新型锂盐 LiFSI 和 LiTFSI 因具有更好的热稳定性、电化学稳定性,可以适应电池能量密度的提升,从而开始被应用于电解液的配制中,用来进一步提高电池全方位电化学性能。其 中 LiFSI 兼具更高的电导率,已成为改善 LiPF6 性质缺陷的最佳替代品。LiFSI(双 氟磺酰亚胺锂)由日本触媒公司于 2012 年开发面世,相较于传统锂盐六氟磷酸锂, 采用独特的合成及提纯工艺,具有电导率高、热稳定性高、耐水解、耐高温、抑制电池气涨等诸多优势,因此 LiFSI 被业界广泛认为是锂离子动力电池的理想锂盐电解质材料。

LiFSI 商业化应用比例仍然较低,但有望加速渗透。由于 LiFSI 合成工艺复杂, 良品率低,导致其成本较高,制约了 LiFSI 的快速产业化。LG、三星、松下等电池厂商和日本宇部、中央硝子等知名电解液生产商均已经开始进行产能规划和建设,但截至 2020 年底多数尚未实现规模量产,未来在大规模国产化成本下降后,LiFSI 渗透率有望大幅提升。

CCTC®03

3.1 光伏赋能 步入“双碳”时代

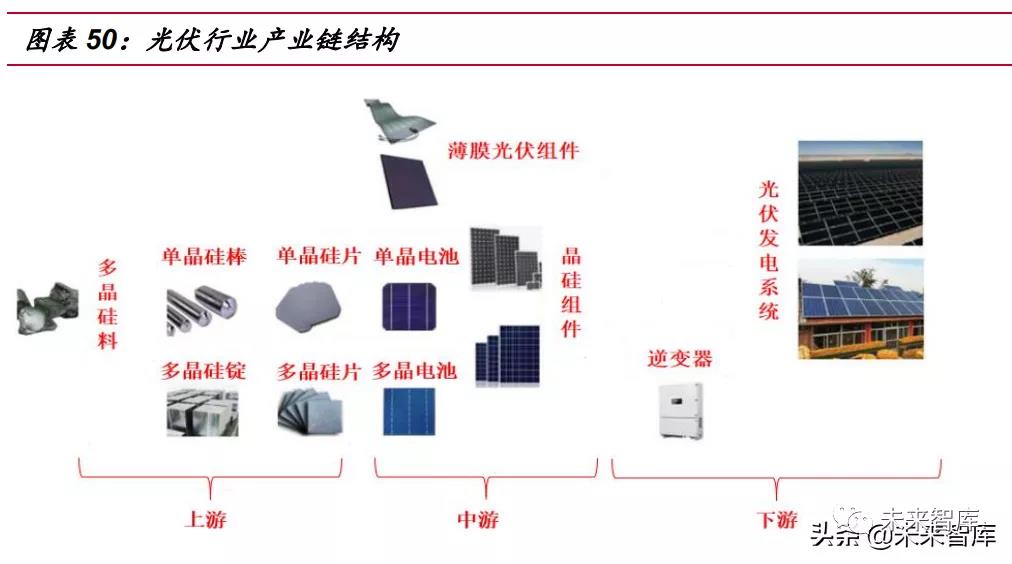

光伏产业链结构

光伏是国家“双碳”计划的重要战略新兴产业。光伏行业包含硅料、硅片、电池片、组件和系统,是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。

“十三五”光伏行业发展成就

我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。在政策引导和市场需求的双轮驱动发展下,光伏行业经过十几年的发展,已经成为我国达到国际领先水平的战略性新兴产业,是推动我国能源变革的重要引擎,也是实现我国“双碳”计划的重要举措。

截至 2021 年三季度,国内光伏新增装机量 29.31GW,海外出口 72.65GW。由于组件价格过高、11 月北方过早下雪进入冷冬施工困难,2021Q4 抢装力度弱于往年,预计 2021 年全年装机在 50GW 左右,组件出口全年在 100GW 左右,2022 年行业需求将迎来大幅反弹。

“十四五”光伏装机预测

在全球主要经济体碳中和政策支持下,未来全球光伏新增装机规模五年 CAGR 达到 14.96%~19.88%。光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形势。不仅在欧美日等发达地区,在中东、南美等地区国家也快速兴起。2020 年受到疫情影响,全球光伏新增装机量达到 130GW,同比增长 13.04%。

国内十四五期间光伏新增装机规模将达到 355-440GW。2020 年国内新增装机 量达到 48.2GW,同比增长 60.13%。“十四五”期间,随着下游光伏应用市场多样化以及风光大基地建设,2022 年全国新增光伏装机将大幅提升。

3.2 产业链供应趋稳 大尺寸高效率是主要趋势

硅料环节:新增产能释放 价格有望回归合理区间

多晶硅位于光伏产业链的上游,具有化工行业属性,资金和技术壁垒较高。改良西门子法是目前主流多晶硅制备方法,市场应用占比超过 90%。改良西门子法主要流程包括三氯氢硅的合成、三氯氢硅的精馏、多晶硅沉积和尾气利用。其中多晶硅在还原炉中的沉积是核心过程。改良西门子法在西门子法的基础上引入尾气回收和四氯化硅氢化工艺,实现了生产过程的闭环循环。改良西门子法的主要优势是工艺成熟、 安全性强、产品质量较高。

硅料龙头企业持续引领产能扩张,供应加大,硅料价格有望回归合理区间。全球光伏硅料达到 126.1 万吨,折算为 420.3GW,2022 年末,全国光伏硅料产能将达到 117.4 万吨,折算为 391.3GW。全球光伏多晶硅产量约为 79.7~87.7 万吨,折算为 250~292GW。根据光伏协会的预测,2022 年全球光伏新增装机量为 180-225GW,硅料产能相对过剩,硅料价格将随着新增产能的释放而下行。

硅片环节:产能扩建迅猛 老旧小尺寸产能将被淘

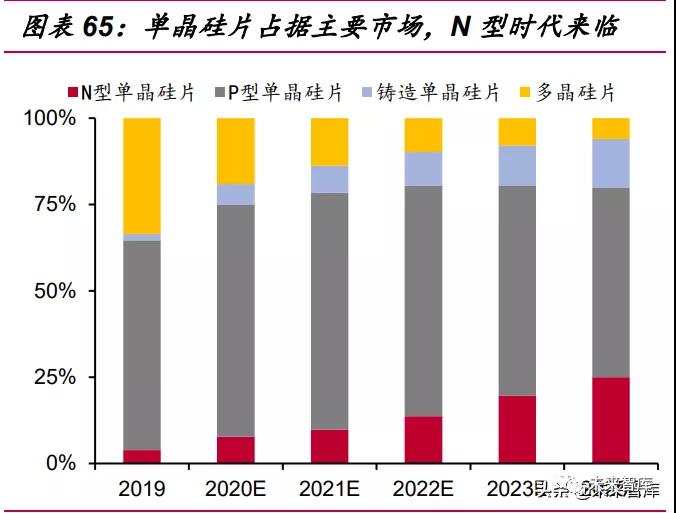

硅片产能扩建迅猛,老旧小尺寸淘汰不可避免。根据各公司公告公布的硅片扩产产能情况,我们预计 2021 年硅片产能达到 384.4GW,其中单晶硅片产能为 367.3GW, 2022 年末硅片产能将达到 520.9GW,其中单晶硅片将达到 503.8GW。根据光伏协会的预测,2022 年全球光伏新增装机量为 180-225GW,硅片产能相对过剩,竞争加剧,落后的老旧小尺寸产能将升级或被市场淘汰。

大尺寸硅片技术是光伏行业发展的趋势。光伏产业正在大踏步迈向以 182mm 和 210mm为典型代表大尺寸硅片和高功率组件时代。大尺寸硅片可以提升制造通量,降低硅片、电池和组件的制造成本,210mm 硅片对比 166mm 的硅片单瓦成本低 27%,大尺寸硅片具有较强的单瓦成本竞争优势。

电池片环节:TOPCon 和 HJT 电池技术进入规模量产

2020 年全球电池片产能约为 245GW,其中国内产能约为 234GW。2021 年,头部企业增加电池片的产能扩建,2021 年末,全球电池片产能约为 341GW,其中国内电池片产能约为 284GW。预计到 2022 年底,全球电池片产能将达到 439GW,其中国内电池片产能将达到 384GW。

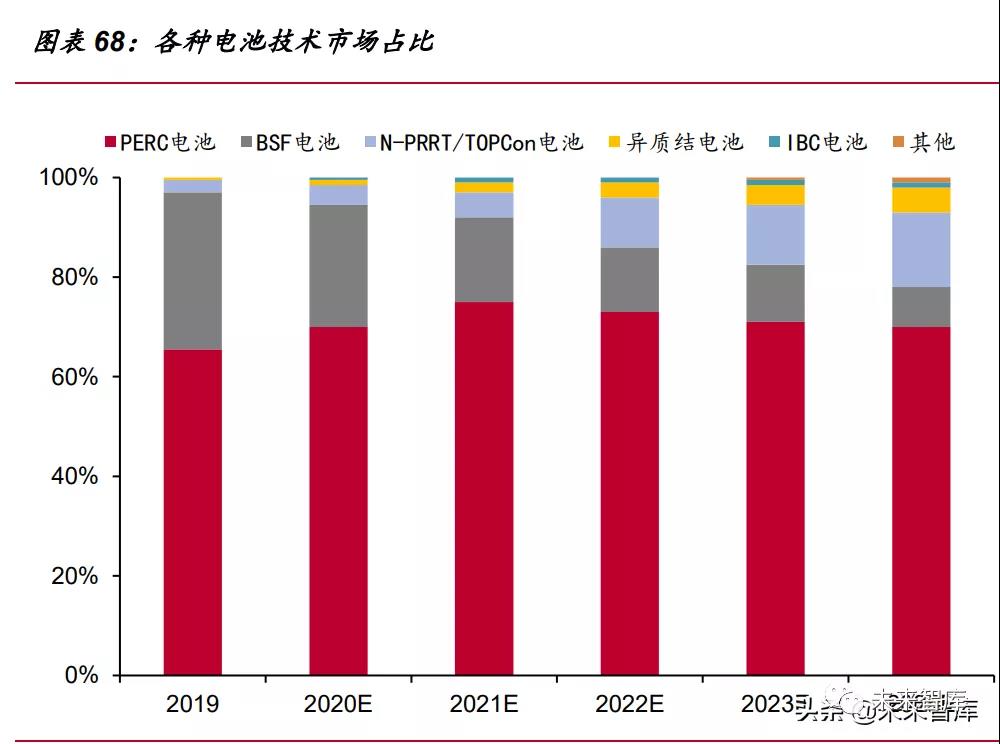

光伏电池向更高效率更高性价比的技术方向发展。电池片面临大尺寸产线改造、升级和新产能的扩建,同时还 PERC 电池技术还可进一步发展。PERC 电池技术量产光电转换效率将从23%提升至23.5%。电池环节将以 PERC、PERC+技术为主, TOPCon、 HJT 和 IBC 等电池技术将逐步登上量产的历史舞台。

PERC 电池(Passivated Emitter and Rear Cell,背钝化发射极技术)最早在 1983 年由澳大利亚科学家 Martin Green 提出。氧化铝具备较高的电荷密度,对 P 型硅表面的悬挂键有良好的钝化效果,能够大幅减少光生载流子在表面的复合。

TOPCon 电池是一种基于选择性载流子原理的隧穿氧化层钝化接触(Tunnel Oxide Passivated Contact)太阳能电池技术,其电池结构为 N 型硅衬底电池,在电池背面制备一层超薄氧化硅,然后再沉积一层掺杂硅薄层,二者共同形成了钝化接触结构,有效降低表面复合和金属接触复合,为电池转换效率进一步提升提供了更大的空间。

HJT 电池又称为异质结电池,属于 N 型电池中的一种。该技术是在晶体硅上沉 积非晶硅薄膜。非晶硅薄膜的引入,硅异质结太阳电池的晶硅衬底前后表面实现了良好的钝化。异质结电池的优势主要体现在:效率高、低光衰、温度系数低、弱光响应高等诸多优势。异质结电池具备更高的发电能力。

IBC 电池(全背电极接触晶硅光伏电池)将 PN 结和金属接触都设于太阳电池的背部正负,而面朝太阳的电池片正面采用 SiNx/SiOx 双层减反钝化薄膜呈全黑色,完全看不到多数光伏电池正面呈现的金属线,能够最大限度地利用入射光,减少光学损失,更多有效发电面积,更高的短路电流带来更高的光电转换效率,外观上也更加美观。

目前电池环节主流还是 PERC 电池技术,2021 年头部企业 PERC 电池光电转 换效率可以提升至 23.5%,而 HJT 电池技术还需设备商的协同发展和供应链配套支持。市场一致看好 2021 年 HJT 电池技术的规模化量产。不同于其他研究机构,我们认为 HJT 技术目前还不具备市场竞争力,HJT 国产设备还需进一步提升生产效率和改善良率,TCO 薄膜和低温银浆减量使用或替代还在持续探索中。我 们 认 为 2021-2022 年 将 是 TOPCon 电 池 技 术 的 快 速 成 长 期 , 其 中 TOPCon+IBC 技术更具有市场竞争优势和产业化前景。

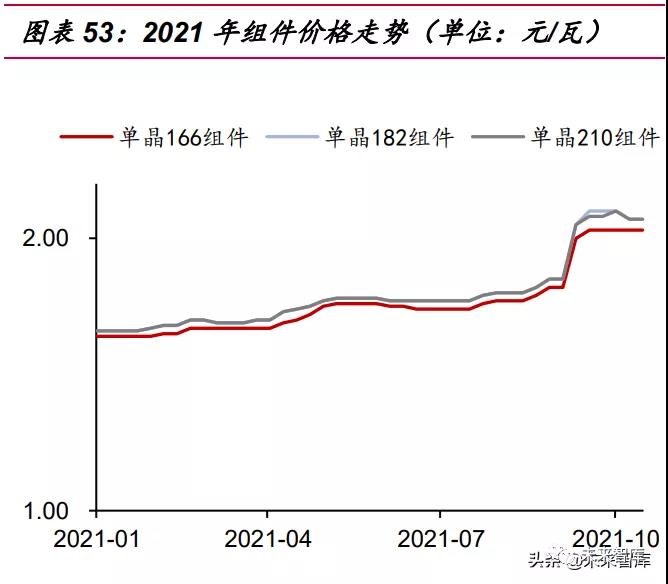

组件环节:基于大尺寸的高功率组件成为市场主流

2020 年,全球组件产能达到 266GW,其中国内组件产能约为 244.6GW。2021 年末,全球组件产能将达到 356GW,其中国内组件产能约为 334.7GW。我们预计 2022 年全球组件产能将达到 441GW,其中国内组件产能约为 420.2GW。

各大企业正在积极推动高功率组件发展。2020 年 7 月,东方日升、天合、晶澳 等 39 家公司联合推动成立 600W+光伏开放创新联盟。晶科 TigerPro 组件 2020 年规划产能 10GW;隆基 Hi-MO5 组件 2020 年规划产能 12GW,天合至尊组件 2022 年规划产能 31GW。光伏产业正在大踏步迈向高功率组件时代,基于大尺寸硅片的 500W+和 600W+高功率组件已经成为现实。

CCTC®04

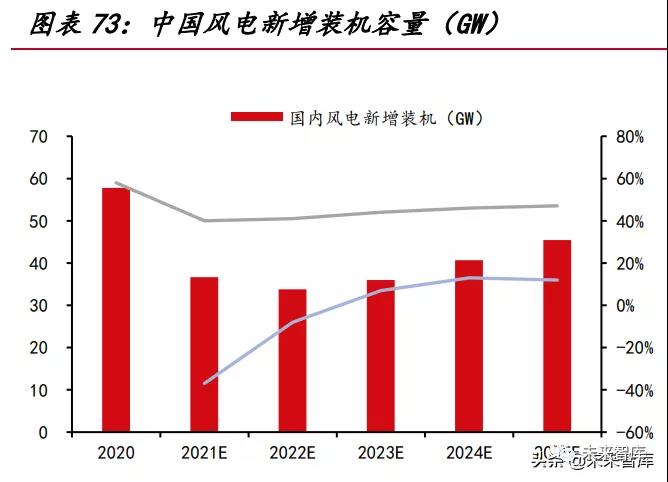

4.1 降本和海上风电助力 风电维持景气

2021 年风电行业持续景气。风电行业在经历了 2020 年抢装潮之后,2021 年在国家的碳中和政策背景下仍维持了高景气度,风电并网装机量持续增长。2021 年 1- 6 月,全国风电新增并网装机 10.84GW,同比增长 71.52%。其中,陆上风电新增并网装机 8.7GW,同比增长 65.29%,海上风电新增并网装机 2.15GW,同比增长 102.45%。2022 年中央补贴全面退坡,但我们预计大型化海上风电装机和降本后陆 上风电需求将持续支持新增装机量增长,预计 2025 年国内风电新增装机容量将达 45GW,占全球新增装机量的 47%。

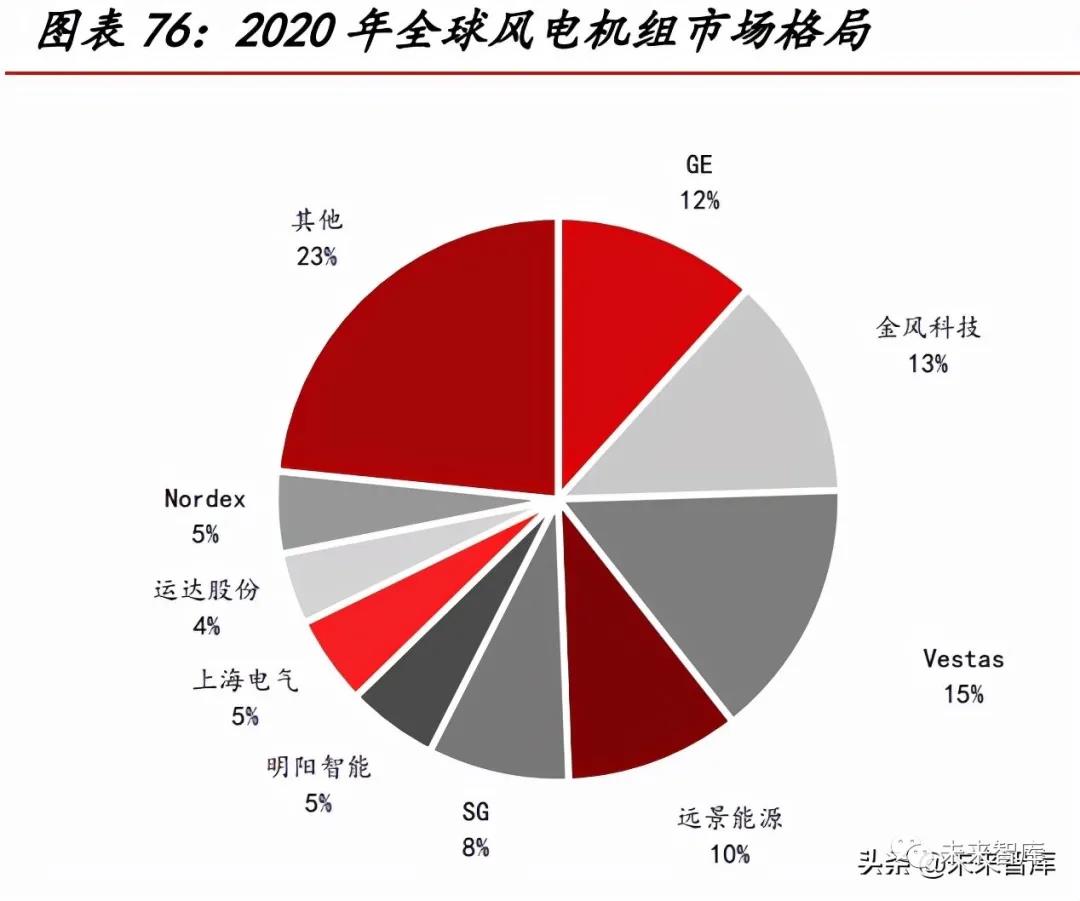

风电机组全球市场渗透率有望提升。2020 年国内风电整机生产商 CR5 占比为 64%,仍有提升空间;全球整机生产商 CR5 占比为 48%,其中国内厂商金风科技、 明阳智能、远景能源全球合计占比 28%。2021 年国内企业在风机大型化方面取得明显进展,近期明阳智能推出 16MW 大型化海上风电机组,预计 2022-2025 年国内厂商全球市场占比将持续提升。

风电成本持续走低。2020-2021H1 全球陆上风电平均 LCOE 为 0.041 美元/kWh, 较 2019 年下降 8.9%;海上风电平均 LCOE 为 0.082 美元/kWh,较 2019 年下降 11.8%;2020 年陆上风电安装成本为 1355 美元/kW,同比下降 9.1%;海上风电安装成本为 3185 美元/kW,同比降幅达 14.5%。

展望 2025 年我国风电供给将占据优势。我们预计 2025 年国外龙头厂商风电机组年均供应量为 12GW,相比 2025 年 96GW 的装机需求,主要部分仍需中国厂商来供应。

4.2 大基地+风电下乡政策落地 持续超预期

大基地政策持续落地。在 2021 年国家推出的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快形成九大清洁能源基地以及五大海上风电基地。

10 月 12 日,国家领导人出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会并发表主旨讲话,强调在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。10 月 8 日,国务院常务会议召开,提出加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设。

2020 年,风电装机规模最大的 3 个省份依次是内蒙古、新疆、河北,内蒙古、新疆、河北装机规模依次是 3786 万千瓦、2361 万千瓦、2274 万千瓦,所辖省份风电装机规模最大的 3 个基地依次为黄河几字湾清洁能源基地、新疆清洁能源基地、冀北清洁能源基地,装机规模依次是 5163 万千瓦、2361 万千瓦、2274 万千瓦。

老旧风电机组改造政策带来装机增量。国家能源局《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》政策文件中明确提出,启动老旧风电项目技改升级。遵循企业自愿原则,鼓励业主单位通过技改、置换等方式,重点开展单机容量小于 1.5MW 的风电机组技改升级。目前全国现有 1.5MW 及以下老旧风电机组装机近 80GW,数量超 5000 台。我们预计到 2025 年国内老旧机组年均更换需求将达 18GW。

4.3 大型化降本提效成果显著

全球风电大型化持续推进。陆上风电由于技术相对成熟,降本路径明确,技术有序升级。海上风电仍处于探索阶段,全球平均平准化电力成本(LCOE)在波动中呈现出下降趋势。2020 年全球新增海上风电机组的平均功率已经突破 6MW,而新增陆上风机的平均功率也达到 2.9MW。根据 GWEC 的预测, 2025 年全球新增海上风电机组的平均功率将达到11.5MW,而新增陆上风机的平均功率也将增加到4.5MW。

根据我们测算,陆上风电以内蒙古,海上风电以福建省为例,当年均风电设备利用小时数在 2000 小时(即陆上风电平均利用小时数),单位投资额需降至 6000 元 /kW 才能实现达到内蒙古燃煤标杆上网电价 0.3 元/kWh。而当年均风电利用小时数达到 4000 小时时(即海上风电目标利用小时数),风电单位投资在 15000 元/kW 就 可以达到福建省燃煤标杆上网电价 0.4 元/kWh,当单位投资降至 12000 元/kW 即可实现全国平价。

相对于陆上风电机组,海上风电机组大型化带来的好处更加明显。目前国内 6- 10MW 海上风机已经实现并网发电。据 Rystad Energy 推算,全球范围内对于 1GW 的海上风电项目,采用 14MW 的风电机组将比采用 10MW 风电机组节省 1 亿美元的投资,节省的部分主要来自于风机基础、电缆及安装成本。运维费用在海上风电场的 LCOE 成本中占 25-30%,在同等容量的风电场下,更少的风机意味着运维费用的降低。

近年来,国内风机制造厂商推出海上大型机型已经逐渐具备国际竞争力。2021 年北京国际风能大会中,金风科技推出 GWH242-12MW 海上机型单机容量为 12MW, 明阳智能新推出 MySE16 机型单机容量达到了 16MW,风轮直径达到 242 米,首次超过风机国际龙头通用电气和 Vestas,成为单机容量中国最大、全球最大的海上风电机组。

4.4 供应链成本控制能力不断提升

风电供应链可分为上游、中游、下游三个环节,其中上游为制造风电机组所需的原材料,包括增强纤维、树脂、夹层材料、结构胶、叶片、钢材等;中游为机组零部件,包括轮毂、齿轮箱、控制系统、轴承、发电机,以及风电主机、塔筒等;下游为风电场运营商及投资方。

风力发电机组主要由叶片、塔筒、机舱罩、发电机等部件构成,这些部件也是成本占比最高部分。上游风机零件制造商的成本及价格情况将经由风力发电机影响风电项目盈利性。近年来风机招标价格持续下滑。2019 年至 2020 年由于陆上风电国家补贴退坡抢装的影响,国内风机招标价迎来短暂高峰期,但随着 2021 年平价大时代来临,风机招标价格持续下滑。目前风机大型化已凸显成效,未来风电将以低 LCOE 平价上网来重塑风电竞争力。

供应链降本提价及技术进步提振盈利能力。出于经济性和重量角度考虑,大型叶片大多采用纤维增强复合材料制造。叶片主体使用玻璃纤维增强复合材料,叶片的梁使用碳纤维增强复合材料,灌注时使用的基体材料大多选择环氧树脂,在三种材料的基础上运用巴沙木作为叶片的夹心材料,是目前大型风机叶片的主流选择。由于风电需求刺激,原材料单价呈现上涨态势,大型化降低单位功率用量是主要途径。

CCTC®05

5.1 低基数高确定性 塑造最具成长性赛道

全球储能市场经过多年快速发展已初具规模,2020 年锂电池储能装机量超过 10GWh,同比增长 61%,相较 2010 年的市场规模增长了 118 倍。

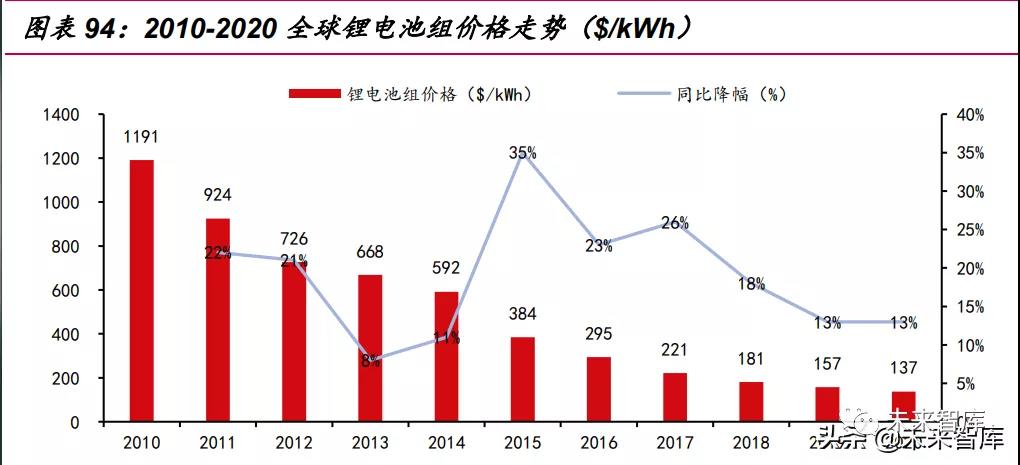

装机规模快速扩大的背后,一方面是旺盛的需求,另一方面在于近年来储能系统价格的持续下降,并且未来仍有巨大的降本空间。锂电池价格的下降潜力最大程度支撑了储能系统的降本动力。从 2010 年的 1191 美元/kWh 到 2020 年的 137 美元/kWh,十年间锂电池价格整体降幅达 87%,CAGR 为-19.4%。随着锂电池领域不断的产品研发和工艺提升,我们预计未来 5 年仍可保持每年 10%以上的降本幅度。

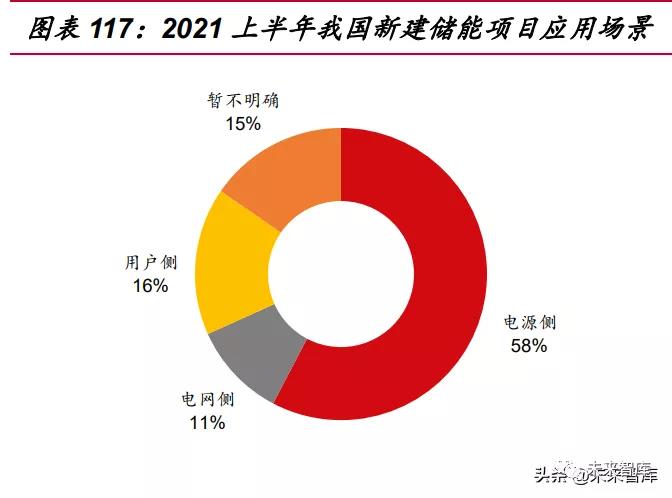

展望 2025 年国内储能容量需求达到 46.1GWh。我们对不同场景下的储能需求空间进行测算,预计发电侧将成为驱动储能规模增长的主要力量,到 2025 年达到 36.2GWh 的规模;用户侧储能由于套利空间打开,2025 年规模增长至 8.6GWh;电网侧储能期待后续政策落实市场化细则,目前保守估计到 2025 年成长为 GW 级市场。

5.2 储能刚需属性引领增长需求

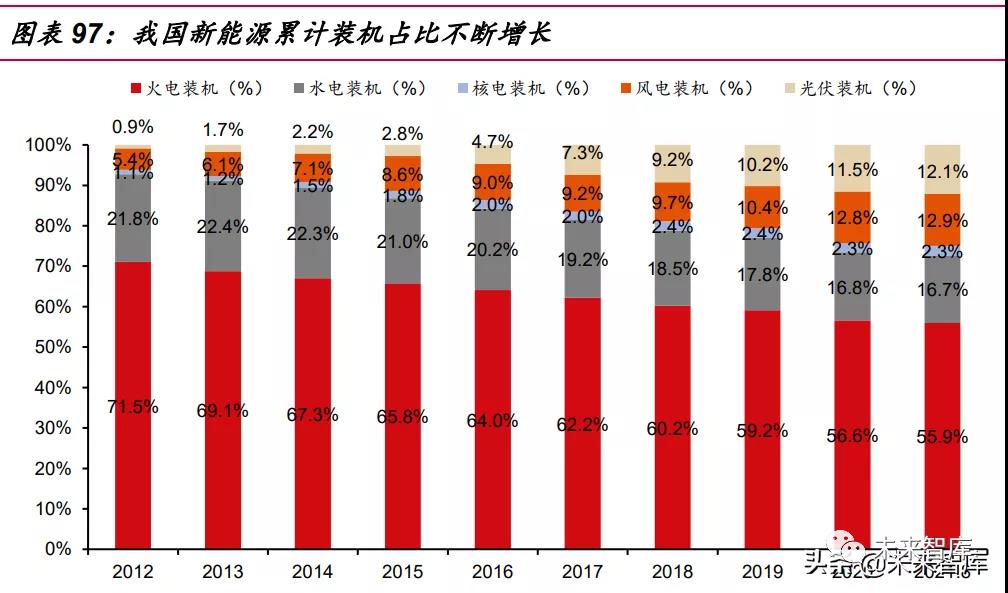

新能源发电在我国电力系统中的地位不断提升。我国电力系统正在经历从传统 能源向新能源转型的过程,光伏和风电装机量在全部发电装机容量中的比例由 2012 年的 6.2%,提升至 2021 年 8 月的 25%。

配置储能是新能源发电的重要趋势。随着光伏及风能发电比例的提升,其波动性、间歇性和非灵活调节等先天缺陷越发明显。在未来的新能源发电项目中,通过配置储能以改善用电质量,维持电网稳定,已经基本成为行业内的共识。

新能源消纳瓶颈亟待突破

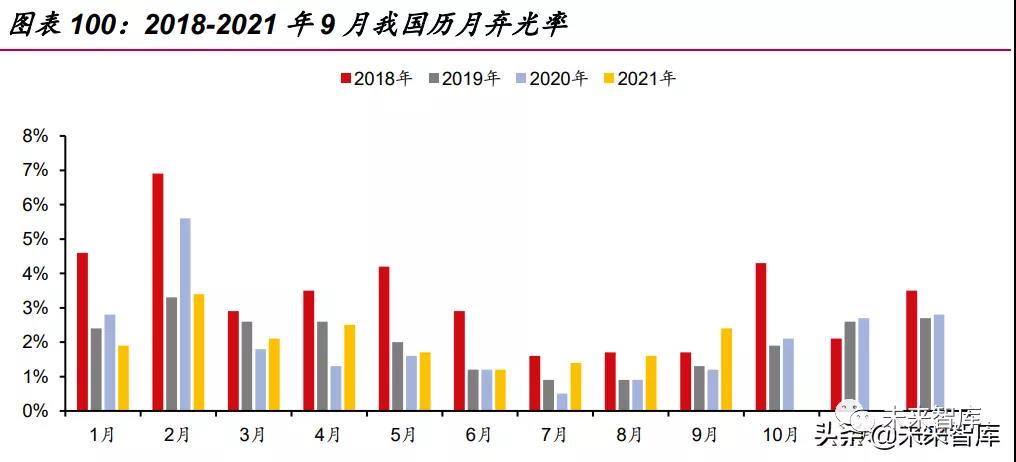

现阶段较高比例的弃风弃光问题,以及未来电网对更高比例的可再生能源并网 消纳的调节问题是我国电力行业面临的重大挑战。2021 年前三季度,全国弃光率 2.0%,同比升高 0.3 个百分点;单看第三季度,全国弃光率同比上升了 0.9 个百分点。光伏消纳问题还需得到进一步控制。

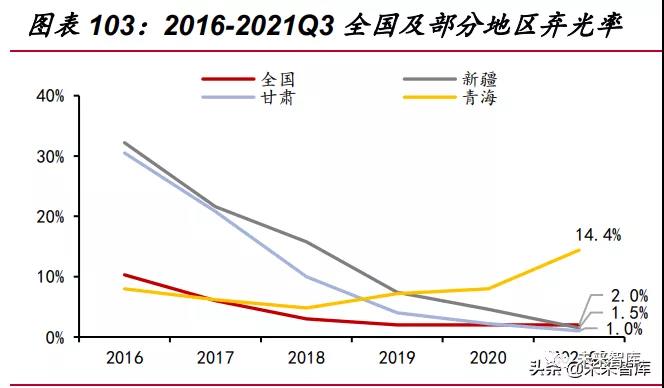

分地区来看,部分西北部省份的弃风、弃光问题依旧比较严重,其中青海省的弃风、弃光率分别达到了 11.2%和 14.4%;西北地区整体弃风率同比下降 0.4 个百分点至 4.6%,而弃光率同比上升 3.0 个百分点至 5.9%。

居民用电比例提升增加负荷波动

在发电侧新能源比例的提升而带来的波动以外,由于我国电力消费结构的变化,负荷端的用电波动也在增大。纵向对比来看,近年来我国第一产业和第二产业用电量占比持续下降,而第三产业和居民用电占比不断提高,截至 2021 年 10 月份,已分别达到 18%和 15%。

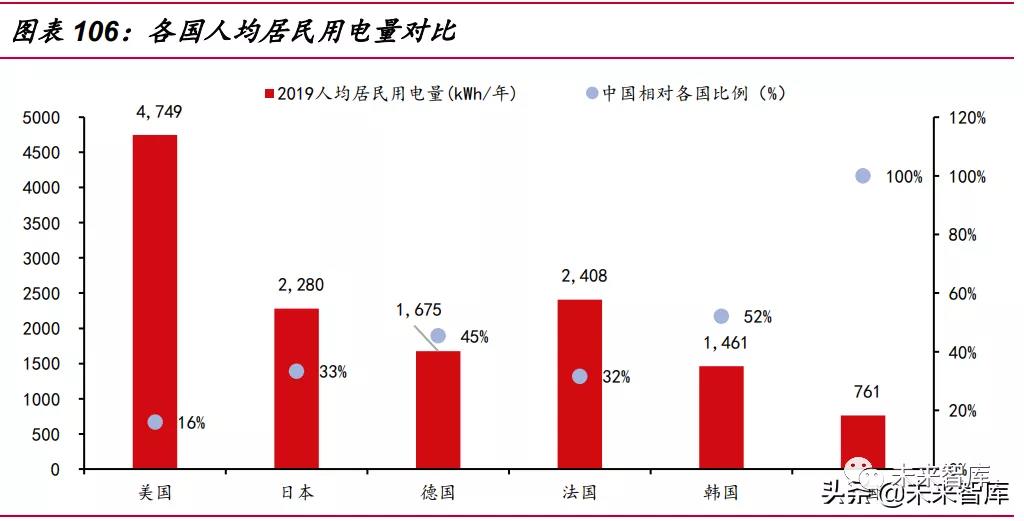

而在人均用电量的角度,我国人均居民用电量大幅低于发达国家,2019 年的数 据仅为美国的 16%,日本的 33%。在经济快速发展带动消费的背景下,预计我国居民用电量绝对值将保持上升势头。

居民用电负荷难以预测,电网需逐步适应。未来我国第三产业、居民用电占比预计将继续提升,电网也需要从适应工业负荷向适应民用负荷过渡。工业、工商业和居民用电因为使用习惯的差异,具备不同的负荷特征;工业和工商业用电的单体规模较大,运行相对规律,而居民用电因为单体规模小且分布零散,运行极不规律,增大了对于负荷的预测难度。

极端天气的影响加剧了负荷的波动性。在全球气候变化、燃煤供暖逐步取消的背景下,冬季电采暖设备的集中使用进一步提升了峰值负荷,对电网造成了极大的瞬时冲击。2021 年初的极寒天气下,1 月 7 日国网区域 11 个省级电网负荷创历史新高。

多地用电负荷增速高于用电量增速,电网面临更加复杂的挑战。随着小型化、不规律的用户终端在电力系统中的占比不断提升,用电负荷波动性将进一步增大。在 2010-2020 十年间,我国多个省市呈现出用电负荷增速高于用电量增速的趋势,我们认为这样的趋势在未来仍将延续,从而对电网造成更大的冲击。

配置储能成为提升电力系统灵活性的刚需选择

我国灵活调节电源比重低,应对源荷高波动性的能力需加强。提升电网灵活性主要指提高调峰和调频能力,依赖于电池储能、抽水蓄能、燃气电站等灵活调节电源的配合。根据中电联 2020 年 5 月发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》,我国灵活调节电源装机占比不足 6%,“三北”地区新能源装机富集,但灵活调节电源不足3%, 调节能力先天不足。比较而言,天然气发电比例较高的欧美国家灵活电源比重较高, 美国、西班牙、德国占比分别为 49%、34%、18%。

配置储能可提供系统惯量支撑,补充电网调频能力。火电、水电、核电和天然气等发电方式都通过发电机输出电能,汽轮机组的转动惯量可以在电网出现频率波动时,延缓波动趋势。但风电机组的转动惯量较小(由于转速较慢);而光伏发电不具备转动惯量(没有转动设备)。风光电源比例的提升,使得电网应对频率突变时的响应能力大幅下降。以电化学储能为代表的储能方式具有快速的响应速率,可以在电网频率波动时提供电网惯量支撑,并且自动响应进行调频。

配置储能可保障短时尖峰供电,大幅节省电网投资。传统电网投资建设的容量需要能够满足尖峰负荷,但尖峰的持续时间很短,由此会形成高容量的利用率低下的问题。例如 2019 年江苏最大负荷为 1.05 亿千瓦,超过 95%最高负荷持续时间只有 55 小时,在全年运行时长的占比仅为 0.6%,但满足此尖峰负荷供电所需投资高达 420 亿左右;而如果采用 500 万千瓦/2 小时的电池储能以保障尖峰负荷供电,所需投资缩减为 200 亿左右,大幅节省电网投资。

5.3 国家级政策频繁落地构建储能商业化框架

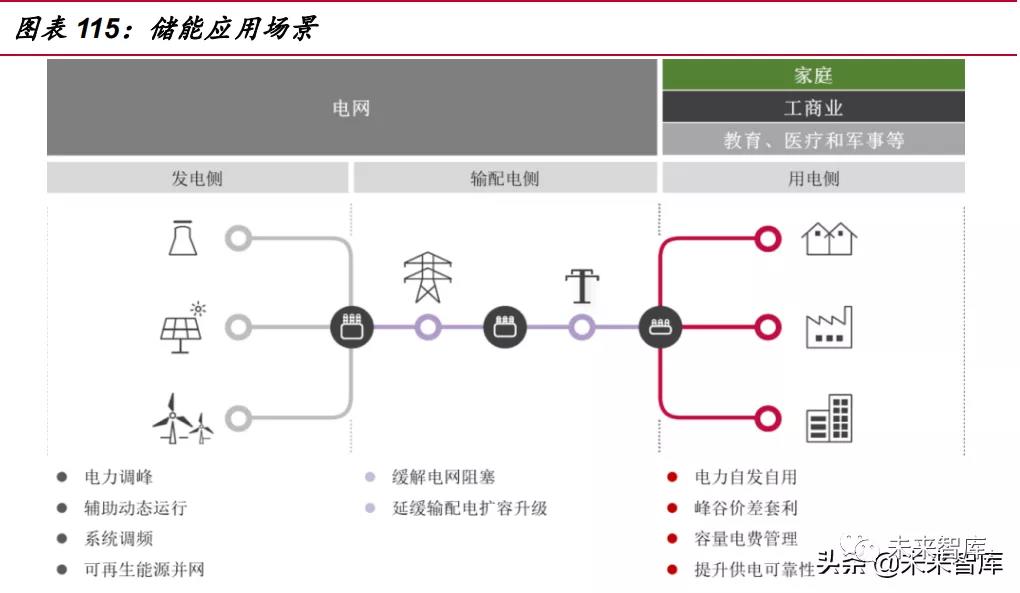

储能应用场景丰富,主要可分为发电侧、电网侧、用电侧三类。储能在发电侧主要用于解决可再生能源并网的波动性和消纳问题;在电网侧主要用以实现调峰调频功能,提供电力辅助服务;在用户侧主要用于电力自发自用,提高供电可靠性,以及通过峰谷套利等方式提升发电收益、降低用电成本。

2021 年以来国家对于储能的发展提出了一系列政策上的支持和指引,拟通过明 确市场地位和价格机制、形成和完善商业模式,以推动传统抽水蓄能和新型电化学储 能等加快发展及大规模应用,有效缓解新能源发展和消纳中的压力。

发电侧:明确消纳责任主体 奠定长期发展基石

商业模式不清晰是国内储能发展的主要瓶颈之一,项目的收益来源不明确,收益与成本不匹配,造成主动配置储能的意愿低下。另外,由于对于储能的调度能力缺乏监管约束,行业内项目质量良莠不齐。国家发改委、能源局于 2021 年 8 月发布的《关于鼓励可再生能源发电企业自建 或购买调峰能力增加并网规模的通知》,标志着储能在发电侧的商业模式逐渐明晰。文件对于储能商业模式的优化主要体现在以下方面:

1)明确可再生能源并网消纳的责任主体,保障性并网由电网公司承担,市场化 并网由发电企业承担;随着成本下降,电网承担的消纳规模和比例将有序调减;鼓励可再生能源企业在保障性并网以外自建或购买储能和调峰能力。

2)明确约束监管机制,电网调度机构将不定期对储能项目开展调度测试,确保 运营方从长期运营的角度选择储能方案,从而提高储能项目的整体质量。

3)鼓励以 10 年以上长期协议购买储能调峰服务,有望保障储能项目收益的长 期稳定性,获得可预期的现金流。随着储能在发电侧的应用不断推广,我们认为未来的光伏电站收益模型将发生变 化,应该考虑到储能降低弃光产生的收益、参与调峰调频产生的收益、以及碳排放交易产生的收益等因素的影响。

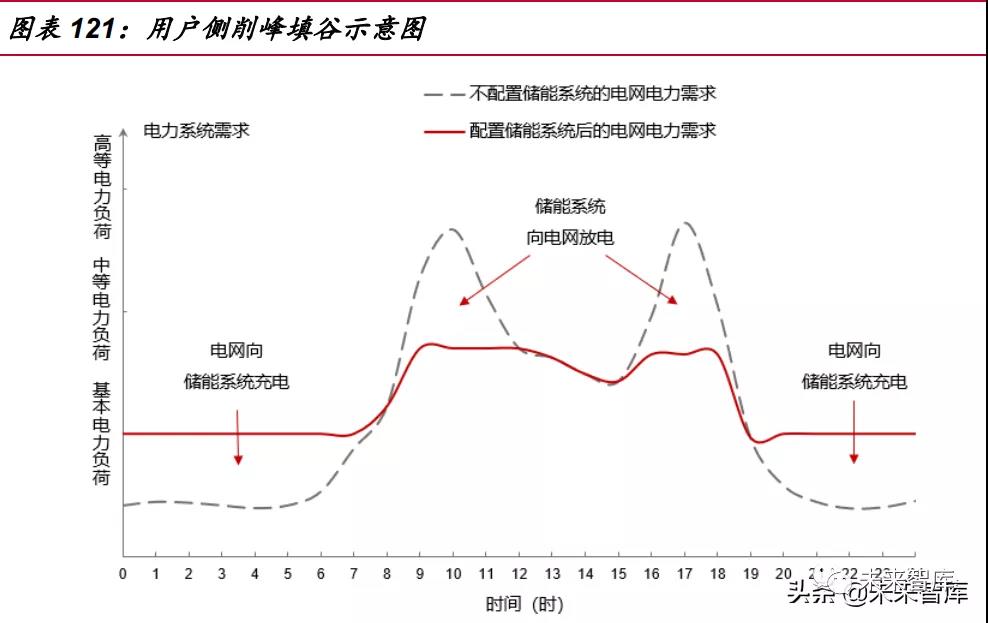

用户侧:峰谷价差扩大 项目经济性提升

2021 年 7 月,国家发改委发布了《国家发改委关于进一步完善分时电价机制的通知》,要求完善分时电价机制,扩大了储能在用户侧的峰谷价差套利空间。政策对于用户侧储能项目经济性的优化主要体现在以下 2 个方面:

1)完善峰谷电价机制,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于 4:1;其他地方原则上不低于 3:1。

2)建立尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%。

用户侧储能削峰填谷的经济性主要取决于峰谷价差。根据各地在 2021 年初公布的销售电价,我国部分地区已具备峰谷套利空间。不过大部分地区的峰谷比例没有达到《通知》中要求的 4:1 或 3:1 的水平。

电网侧:电力辅助服务需求迫切 期待后续政策落地

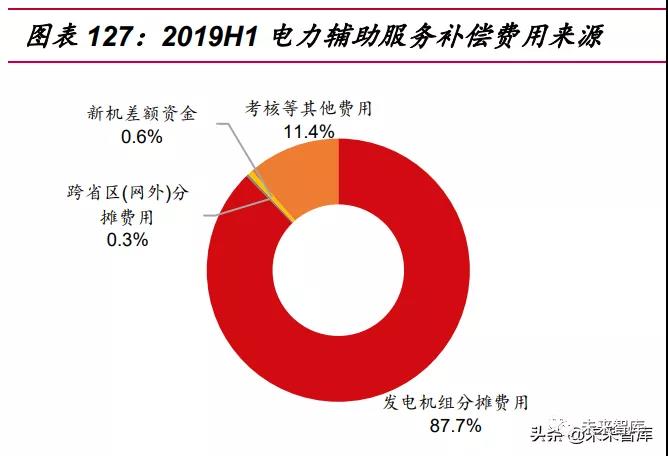

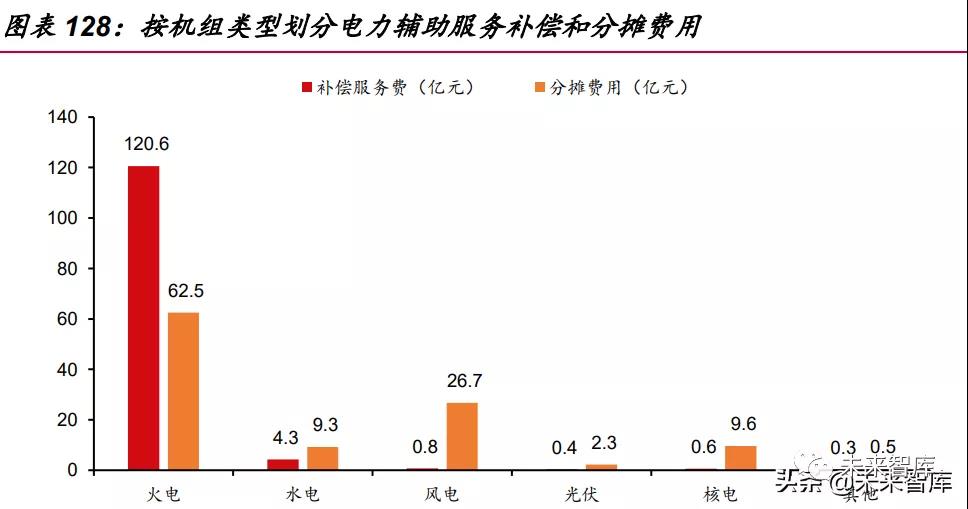

在新型电力系统“双高”(高可再生能源接入和高比例电力电子设备应用)、“双随机”(供电侧出力的随机性和用电侧负荷的随机性)的影响下,电力辅助服务的迫切性进一步凸显。我国电力辅助服务市场快速增长,每年服务补偿费规模在百亿级以上。根据国家能源局公布的数据,2018H1、2018H2、2019H1 的服务补偿费分别为 70.1、77.5、 130.3 亿元。

电池储能相较传统机组具有更强的调频性能。电池储能具有理想的 AGC(自动 发电控制,Automatic Generation Control)调频性能,能够非常好的匹配 AGC 调节指令,避免出现火电 AGC 调频会遇到的反向调节、偏差调节、延迟调节等问题。

储能参与辅助服务市场的经济性已初步显现。全国各地已陆续发布辅助服务市 场规则,明确了调峰、调频服务的补偿标准,当性能指标和规模的障碍逐步扫除,未来储能参与辅助服务市场的力度将主要由项目经济性决定。根据我们的测算,假设采用 10MW/40MWh 储能系统用于调峰,考虑 8%贴现率 下,系统以每天“一充一放”的模式运行,LCOE 为 0.7 元/kWh 左右,而采用“两 充两放”可降低至 0.5 元/kWh;考虑到目前大部分地区调峰补偿费上限为 0.6 元/kWh, 已初步具备经济性。

假设采用 9MW/6MWh 储能系统用于调频,同样考虑 8%贴现率,如果响应 3min 的 AGC 调频指令,里程成本为 6.56 元/MW;如果响应 2min 的 AGC 指令,里程成本可降低至 4.37 元/MW。目前 AGC 指令一般持续时间为 2min,考虑到大部分地区调频补偿费用最高为 6-15 元/MW,已初步具备经济性。

期待未来政策细则落地,建立更完善市场化机制。2021 年 8 月,国家能源局发布了《电力系统辅助服务管理办法(征求意见稿)》,将新型储能纳入提供辅助服务的主体范围,提出了按照“谁提供,谁获利;谁受益,谁分担”的原则,辅助服务补偿费用将由电力系统内的发电企业和电力用户共同分担,使得电力辅助服务的市场化机制趋向合理化。

2021 年 7 月,国家发改委和能源局联合出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中,提出了在电网侧建立储能电站“容量电价机制”,探索将“电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收”等改革方向。我们认为,随着未来相应政策实施细则的出台,储能的市场化盈利模式和监管机制将更加完善,在新型电力系统建设的过程中进一步释放市场空间。

CCTC®06

6.1 碳中和目标加速氢能在各领域深度脱碳节奏

政策密集出台,氢能产业化箭在弦上,2021 年或为氢能发展新元年。今年以来 陆续出台了多个重磅文件,提出对氢能发展的前景展望。多省市发布“十四五”氢能产业规划,布局未来氢能基础设施建设及应用,政策的密集发布体现出对氢能产业的大力扶持。此外,从产业链实际发展角度,多项积极变化体现出当前氢能产业正处于由“0 至 1”突破的关键节点,包括各方资本大力涌入、产业链各环节国产化水平大幅提升等等,2021 年或为氢能发展新元年。

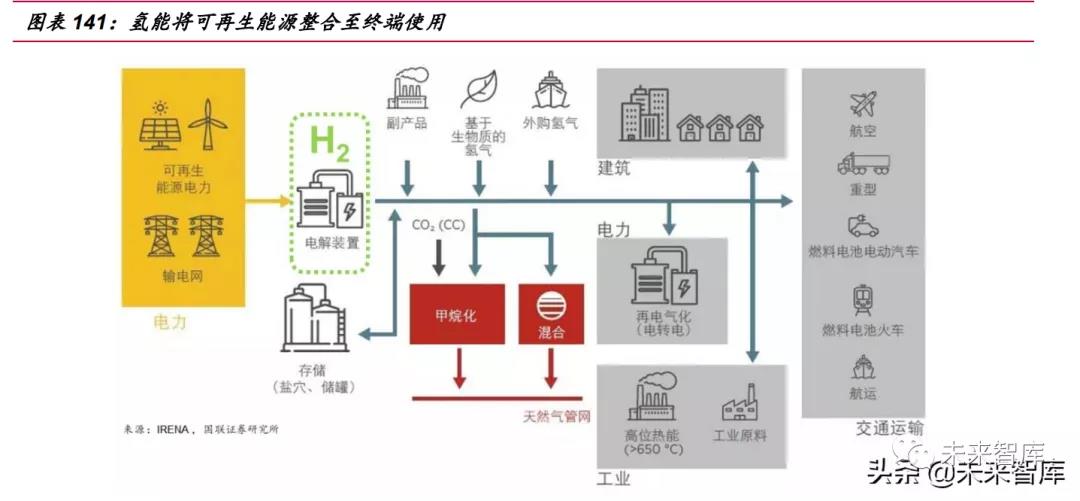

碳中和的世界将高度依靠电力供能,电力将成为整个能源系统的支柱,尤其是风能和太阳能为代表的可再生能源电力。参考清华大学气研院给出的低碳发展战略,在 2050 年 2℃及 1.5℃目标下,我国电力占终端能源总消费比重将由目前的 25%分别提升至 55%及 68%,意味着以 2060 年实现碳中和目标,我国电力消费比重将在 2050 年超过 60%。然而,在某些行业(如交通运输行业、工业和需要高位热能的应用),要想实现深度脱碳化,仅靠电气化可能难以做到,这一挑战可通过产自可再生能源的氢气加以解决,这将使大量可再生能源从电力部门引向终端使用部门。

氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的能源,与电能同属二次能源,更容易耦合电能、热能、燃料等多种能源并与电能一起建立互联互通的现代能源网络,可以促进电力与建筑、交通运输和工业之间的互联。以往氢气主要产自化石原料,在低碳能源占据主要地位的未来,氢气可通过可再生能源来制取,从技术上能将大量可再生能源电力转移到很难实现脱碳化的领域:

工业领域:目前在若干工业产业(合成氨、甲醇、钢铁冶炼等)中广泛使用的通过化石燃料生产的氢气,从技术层面上而言可通过可再生能源制氢来替代。此外,氢能凭借灵活性强的特点,可以成为间歇性工业领域的中高级热能低碳解决方案。

交通运输领域:氢燃料电池汽车作为纯电动汽车的电动化补充解决方案,以绿氢作为燃料,为人们提供与传统燃油车驾驶性能相媲美的低碳出行选择(可行驶里程、燃料加注时间、低温性能)。而在目前纯电动应用受限的领域中(例如卡车、火车、游轮、航空等),氢燃料电池方案可以完美胜任。

建筑领域:通过天然气管网掺氢可实现氢能在建筑领域的深度脱碳,当前我国天然气管道输送技术成熟,中低比例的天然气掺氢已具备实践基础。

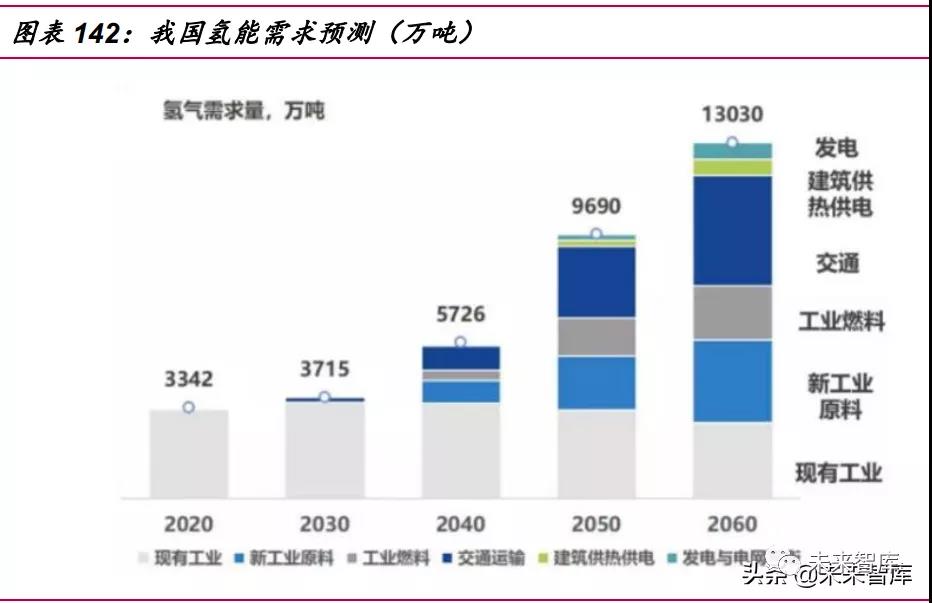

根据权威机构中国氢能联盟预测,在 2060 年碳中和目标下,到 2030 年,我国氢气的年需求量将达到 3715 万吨,在终端能源消费中占比约为 5%。到 2060 年,我国氢气的年需求量将增至 1.3 亿吨左右,在终端能源消费中的占比约为 20%。其中,工业领域用氢占比仍然最大,占总需求量的 60%,其次分别为交通运输领域、新工业原料、工业燃料等。

6.2 氢能示范圈落地 氢燃料电池产业链率先受益

我国自“十五”确立了以纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”, 以多能源动力总成控制系统、驱动电机和动力电池为“三横”的新能源汽车“三纵三 横”布局,燃料电池汽车是新能源汽车版图重要组成,在政策端得到不断支持和完善。

政策导向明确,“以奖代补”新政为氢能车行业重要转折点

2020 年 9 月五部委联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》,该项政策的推出,将取消以往“国补+地补”的补贴模式,转为由中央政府将政策奖励下发给城市示范群所在的地方政府,由地方自主制定并实施产业发展奖励政策,因地制宜发展氢燃料电池产业,避免了以往“大水漫灌”式补贴,新政将促进上游技术突破、驱动下游应用及基础设施发展,真正惠及产业链上下游玩家。从政策实施目标来看,规划争取通过 4 年左右时间,建立氢能和燃料电池汽车产业链,关键核心技术(电堆、氢气循环系统、空压机、膜电极、双极板、催化剂、碳纸、交换膜)取得突破,且要求示范城市群在第 1-4 年间实现至少 2 项、4 项、5 项、7 项的本土化突破落地。我们 认为“以奖代补”政策的实施或将成为氢燃料电池汽车产业重要的转折点,政策推动 下核心技术的有效突破将为未来规模化降本打牢坚定基础,避免技术卡脖子而带来产业发展停滞。

各省密集出台氢能规划,按规划到 2025 年氢能车进入 10 万辆级别规模。目前,全国已有不少省份提出了氢能产业发展目标,其中北京、广东、上海、山东等省市均发布了氢能源相关专项政策或规划,明确氢能产业发展目标。我们统计了各省份提出的燃料电池汽车销量规划及目标,到 2025 年国内燃料电池汽车年销量合计将突破 10 万辆,加氢站将突破 1000 座,届时氢燃料电池汽车整体达到十万台级规模,产业将逐步由补贴驱动转向市场化驱动。

应用路径上优先发展商用车,与纯电实现差异化场景布局

2020 年 10 月,工信部及汽车工程学会发布了《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》,路线图中明确了燃料电池汽车的推广应用路径,提出燃料电池汽车以客车和城市物流车为切入领域,重点在可再生能源制氢和工业副产氢丰富的区域推广中大型客车、物流车,逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等,实现氢燃料电池车更大范围的应用。

“以奖代补”新政鼓励车型朝大功率与重载方向发展。在 2020 年 9 月发布的“以 奖代补”新政中,大功率、高载重的重卡同样成为补贴最多的车型,以 2021 年积分标准测算,其中功率≥110kw,载重 31 吨以上的重卡最多可享受国补 50.4 万元,假设地补按照 1:1 比例实施,则该型号重卡最多可享受补贴 100 万元,而当前配备 110kw 功率的燃料电池重卡售价仍普遍在 130~150 万元左右,对比同规格的柴油重卡销售价格,实施完补贴后的氢燃料重卡将在初次购买成本上获得优势。

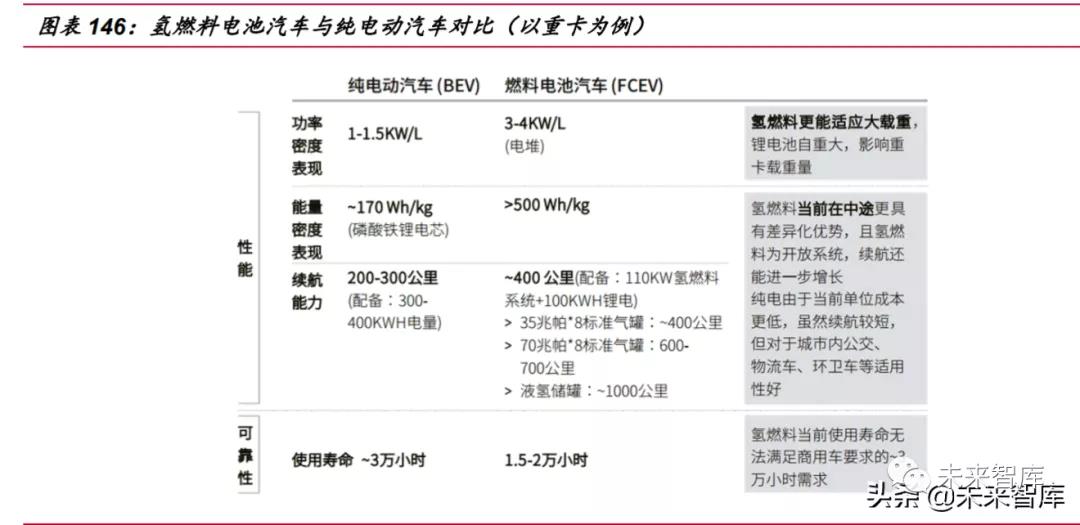

技术特性上氢燃料电池汽车也更适合向重卡方向优先突破。当前交通领域电动 化技术解决方案主要为纯电动及燃料电池,两者对比各有明显优劣势。其中,氢燃料电池优势在更高的功率和能量密度,在载重和续航方面有优势,而在加氢站等配套设施方面相较纯电存在劣势;而对于纯电车,虽然续航能力有弱势,但是满足城市内的公交、物流车、环卫等短途行驶的续期,也由于当前的成本优势,短期内城市内交通工具的纯电化会更加迅速。因此,从技术特性上,氢燃料电池汽车适用的应用场景主要包括固定路线、中长途干线、高载重:

1)固定路线:便于配套加氢站等基础设施,如矿山短道、港口、物流园区内等 相对封闭和固定路线的场景,方便氢燃料汽车布局加氢站等配套能源加注设施;

2)中长途干线:里程在 400-800 公里左右,超过纯电的续航上限将成为氢燃料汽车的优势应用场景区间。

3)高载重:纯电车型由于电池能量密度提升空间有限,重卡匹配一 定续航里程 的电池必然导致自重较大,因此氢燃料过渡到液氢路线后车重较纯电优势进一步放大, 在载重量具有更大需求的场景上将更有优势。

氢能示范城市圈落地,行业确立进入发展新阶段

2021 年 8 月 13 日,财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局红头文件《关于启动燃料电池示范应用工作的通知》中批复同意北京市、上海市、广东省城市群启动实施燃料电池汽车示范应用工作,示范期为 4 年。就此,中央层面的燃料电池补贴政策框架已全面确立,行业发展迎来新阶段。此后,北京城市群、上海城市群、广东城市群分别通过政府官方公众号于 8 月 23 日、8 月 26 日、9 月 2 日陆续官宣。

6.3 燃料电池系统国产化率持续提升

在氢燃料电池汽车中,燃料电池系统是氢能车的核心构成,按结构来拆分主要包括燃料电池堆及辅助系统(简称 BOP,包含氢循环系统、空压机、水热管理系统等)。从成本端来看,燃料电池系统在氢能车购置成本中占比超过 60%,而电堆成本在系统中占比同样超过 60%,是氢燃料电池汽车占比最高的成本项。

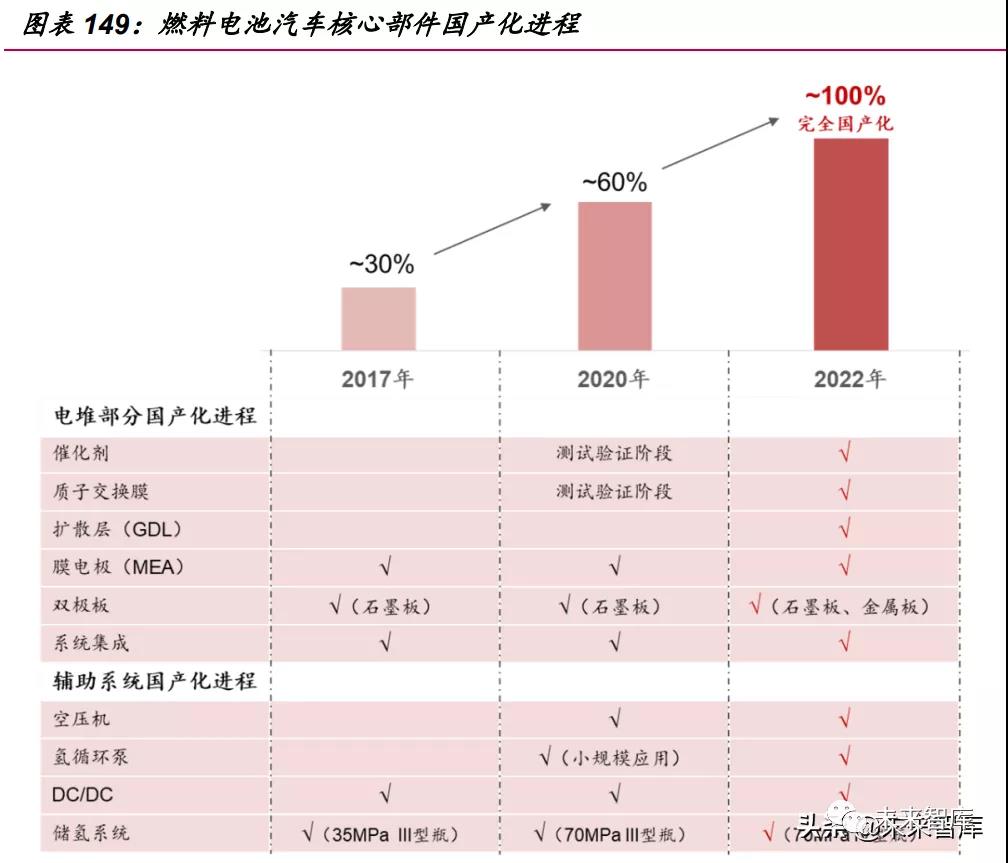

燃料电池系统国产化率持续提升,预计未来 2~3 年有望实现完全国产化

2017 年燃料电池系统国产化率约 30%,仅掌握系统集成、双极板和 DC-DC,其余主要依赖进口,2020 年国产化程度 60-70%,电堆、膜电极、空压机、氢气循环泵等核心部件均可自主控制,而气体扩散层、催化层和质子交换膜等核心材料也在加速研发中,普遍处于送样测试验证阶段。由于产品从送样测试到批量化生产预计需要 2~3 年时间,因此我们预计未来 2~3 年氢燃料电池产业链有望完全实现国产化供应。

CCTC®07

7.1 我国核电增长动力强劲 渗透率有望提高

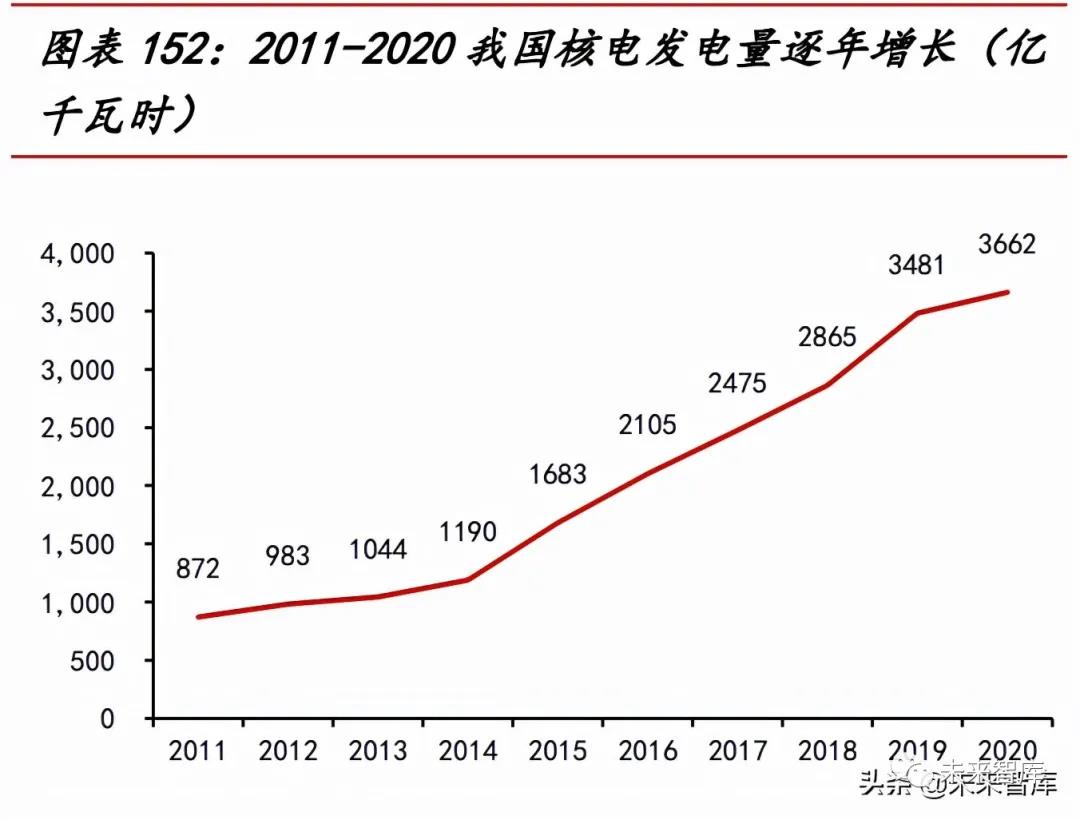

我国核电装机规模持续扩大,发电量逐渐提升。2011 年福岛事故以后,我国核 电建设经历了短暂的停滞,很快重拾强劲的增长动力,商运核电机组装机规模及核电发电量节节攀升。

我国核电发电量占比约为装机规模占比的两倍。2020 年,我国核电装机仅占全 国电力装机规模的 2.3%,不过发电量占比达到了 6%,这也体现出核电作为基荷电源稳定输出高质量电力的能力。

我国核电渗透率相较其他国家的水平较低。我国核电发电量 6%的占比远小于世 界 10%的平均水平,更是显著小于法国(70%)、韩国(26%)、美国(19%)和俄国 (19%)等国家,显示出我国核电的渗透率还有很大的提升空间。

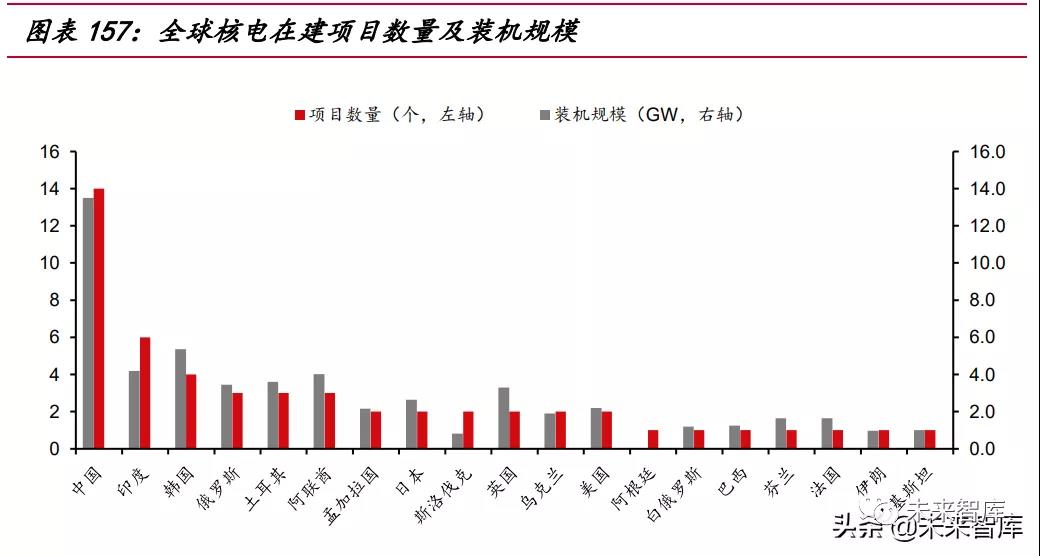

我国对于核电保有极大的建设意愿。据国际原子能机构统计,福岛事件以后我国仍然开展了 24 个核电建设项目,遥遥领先于世界其他国家。显示出我国对于自身核电技术的自信,以及对未来前景的乐观态度。

7.2 新型电力系统需要优质基荷能源支撑

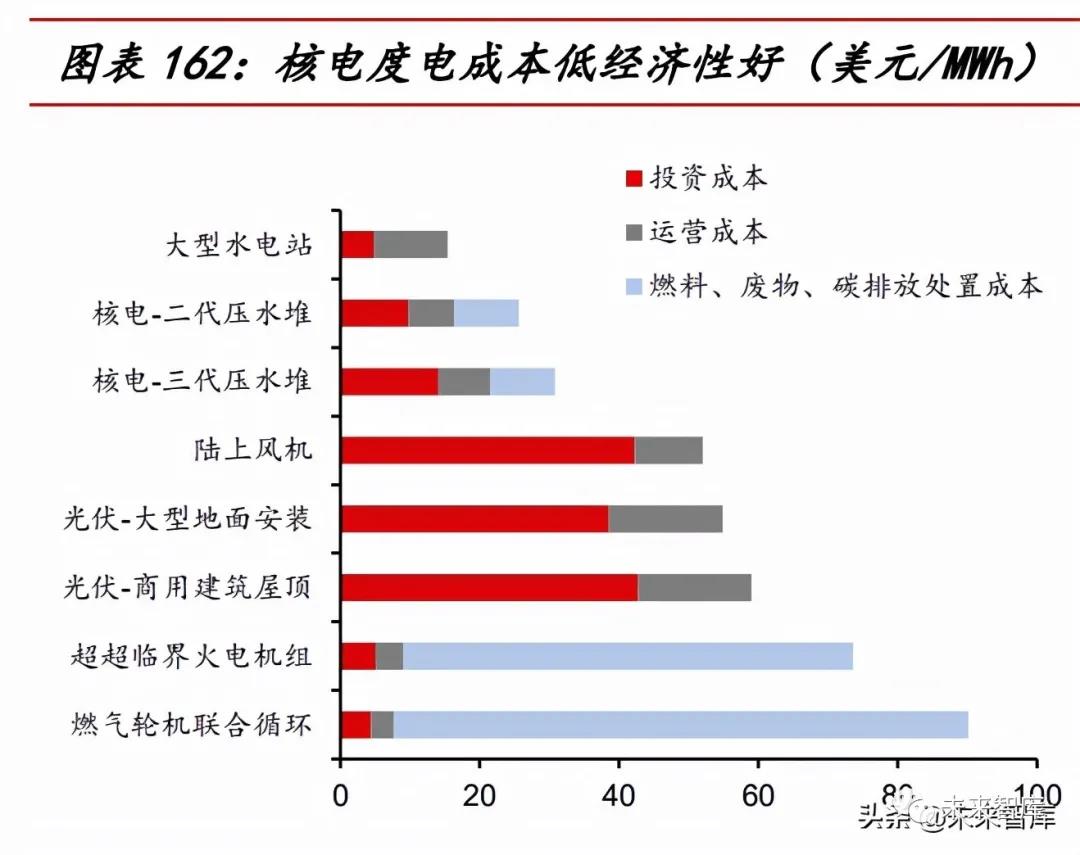

在建立以清洁能源为主体的新型电力系统过程中,核电作为一种清洁、高效的基荷能源,其重要性不断提升。核电产业链的归一化温室气体排放量仅为 11.9g-CO2/kWh,小于风电及光伏产 业链,与水电相当。核电运行过程中不排放温室气体,也不排放 SO2和 PM2.5等大气污染物,并且当前的核电站均配套完善的辐射保护系统。

基荷电源是指能够提供连续、可靠电力供应的主力电源,是维持电力系统稳定运行的关键。煤电和核电等适合作为基荷电源,在此基础上以天然气、水电等灵活电源进行调峰。然而,随着低成本的风电、光伏等间歇性可再生电源比例逐步增大,基荷受到蚕食,燃煤发电的清洁性问题难以解决,因此在发展新型电力系统的过程中,核电的重要地位日益凸显。

7.3 三代核电成熟落地 各项性能显著提高

三代核电的陆续投产,标志着核电行业拐点的到来。2018 年 6 月台山 1 号、三门1号机组先后实现首次并网,成为首台投入商业运行的三代EPR和AP1000机组,对核电行业发展具有拐点作用。2021 年 1 月 29 日“华龙一号”首台机组福清 5 号实现商运,标志着我国自主国产化三代技术具备完整建设经验,可以实现批量化建设。未来所有新建核电机组均为安全性更高的三代或四代机组。

第三代核电在安全性等方面较二代核电有显著的提高。其中堆芯损坏概率、大量放射性向外释放概率均相对二代核电的要求提高了一个数量级。电厂寿命的提升,以及建设周期、换料周期的缩短,也大大提高了核电的经济性。

与此同时,我国的第四代核电建设不断取得进展。第四代核电技术具有更高的安全系数、更高的转化效率和更丰富的核燃料储备,为未来核电的更大规模应用提供了技术支撑。

7.4 产业链高产能叠加高国产化率

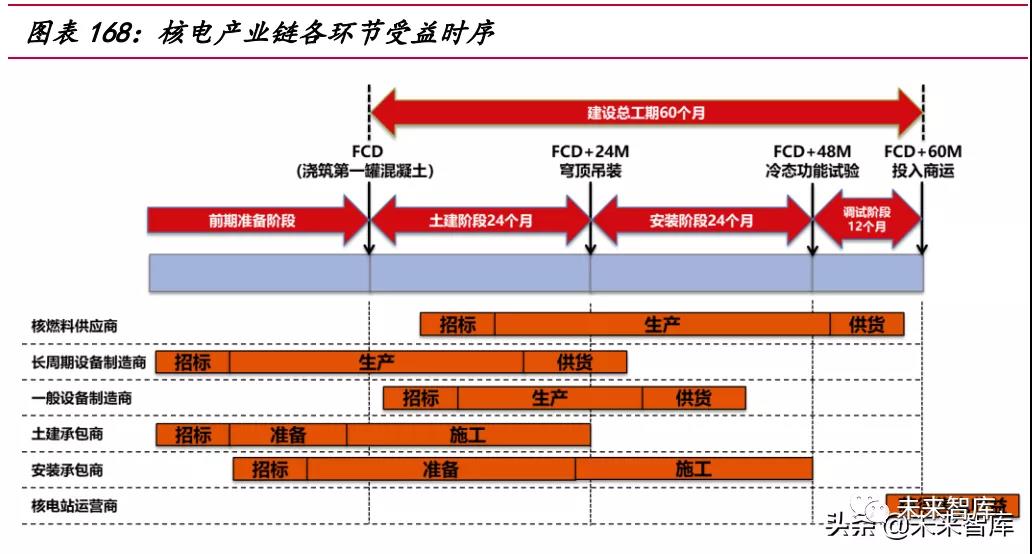

核电产业链可分为上游的核燃料供应,中游的核电设备生产,下游的核电建造及运营。当前我国可实现每年制造 8 套核电主设备的产能,并且可以同时进行 30 台核电机组的开工建设,设备产能及施工产能均位于世界领先水平。

核电产业链上各环节的参与时点存在差别。核电项目建设总工期长达 60 个月左 右,长周期主设备和土建施工合同在项目开工(FCD)前较长时间就已启动招标,因此在受益时序上最靠前;一般设备承包商位于中间;而核燃料供应商和核电站运营商的受益时序最靠后。

核电投资费用结构中核电设备的价值量最高,建议关注国产化设备制造商。设备费可以占到总投资的 50%,而设备投资中约 52%为核岛设备费。因此我们认为,核电新项目核准后,弹性最大、业绩上最先受益的是国产化核电设备制造商。并且由于核电业务的壁垒高、利润率高,因此新项目核准后对于设备制造商的利润增后效果较为可观。

目前我国新建核电项目设备国产化率可达到 90%。我国核电设备国产化率从大 亚湾时 1%,已提高到宁德 4 号机组 85%,主泵、DCS、重要阀门等长期依赖进口的设备已逐步实现国产化,在建机组的国产化率可以达到 90%以上,自主化设备制造商的市场空间已经打开。(报告来源:未来智库)

CCTC®08

8.1 发用两端需求增长将带领电网投资增速形成反转

用电端:电能替代大趋势提升电力消费在终端能源中的占比

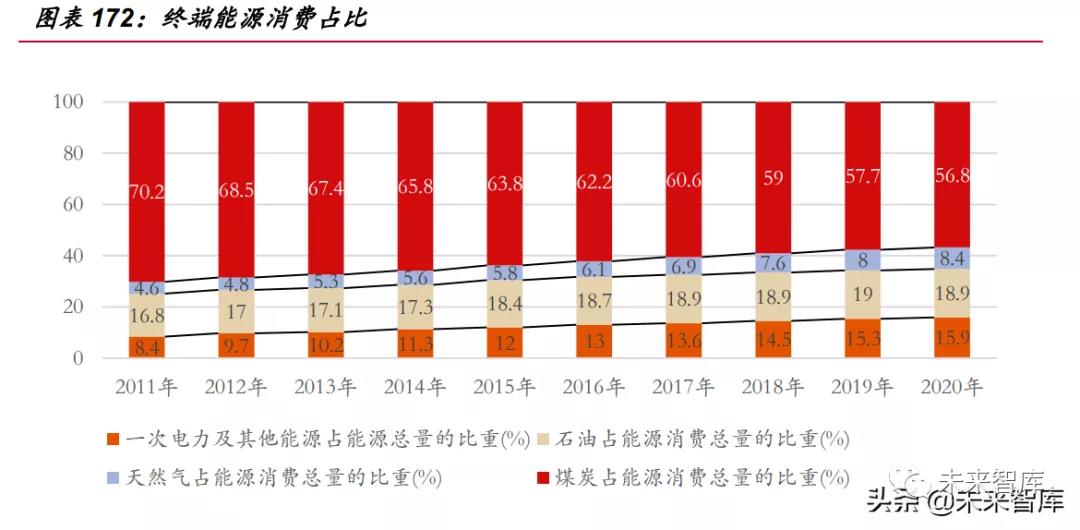

根据国家统计局的数据,我国一次电力在能源消费中的占比从 2011 年的 8.4% 持续攀升至 2020 年的 15.9%,如期实现 2020 年非化石能源消费占比达到 15%的承诺。我国提出,到 2030 年一次电力消费占比力争达到 25%左右。据国际可再生能源署预测,到 2050 年,一次电力在全球能源消费的比重中,将从现在的 20%提高到 45%,一次电力在我国终端能源消费的比重将增长至 47%。

除了提升一次端清洁能源的使用效率,为降低二次端化石能源的直接使用而进行大规模电能替代成为近几年及未来的发展趋势。“十三五”期间全国电能替代规模超过 8000 亿千瓦时,占新增用电规模的 44%。根据《南方电网“十四五”电能替代发展规划》,电能替代的目标值为 1800 亿千瓦时,将大力推广电锅炉、电窑炉、农业电排灌等新型用能方式,进一步提升铁路电气化率、电动汽车渗透率,建设港口岸电、机场桥电等用电系统,促进电能替代。

根据国家统计局数据,我国能源消费总体增速稳定,平均增速为 2.84%,我国全社会用电量 2016 年至 2020 年平均增速约为 6%。根据上述数据,我们预期十四五期间,能源消费总体年均增速为 3%,电力消费总增速约为 6%。

发电端:新能源大量装机将使电网物理拓扑结构改变

2021 年 10 月 8 日,国务院常务会议中提出,要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大 型风电、光伏基地建设。到 2025 年,预计可再生能源发电装机占我国发电总装机的 50%以上。根据上述数据,我们可以测算得出,至 2025 年,全国发电设备总装机容量至少需达 25.94 亿千瓦,风光装机容量至少需新增 3.94 亿千瓦达到 9.27 亿千瓦;总装机容量年均增速至少为 3.35%,风光装机容量年均增速至少为 11.7%。

风光等新能源大量装机将造成电源拓扑重构,电源重构将导致电网也发生拓扑重构。我们可以从火电装机省份,新能源装机省份以及用电省份的排名中看出电源位置在宏观上的大幅变化:用电、火电大省大多不再是新能源装机大省,而宁夏、青海、甘肃等用电小省未来则将成为风光发电主力省份。

输电端:电网投资增速已多年低迷 有望形成反转

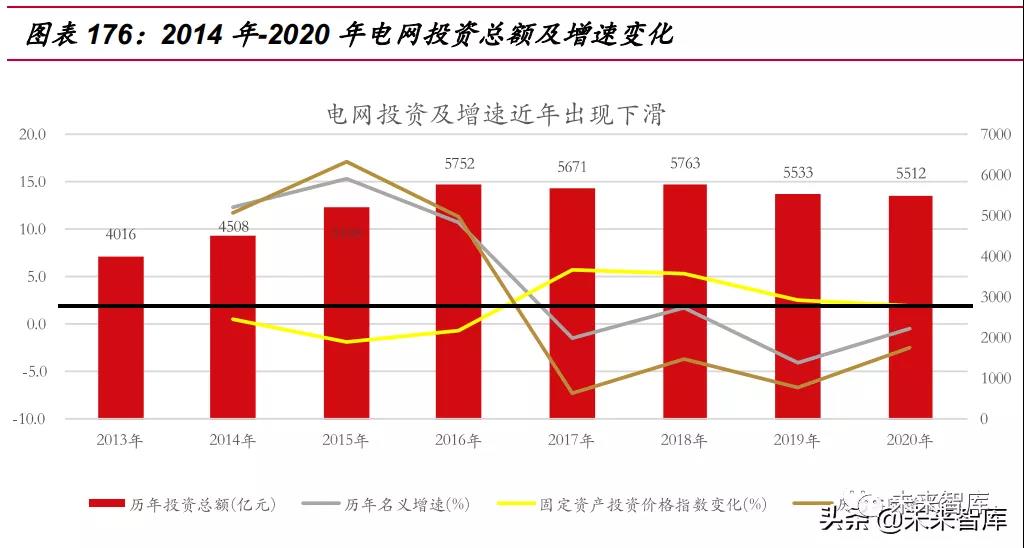

通过梳理过去几年国家电网与南方电网的投资总额数据,我们发现,自 2016 年特高压主网建设高峰过后,电网投资总额增速呈断崖式下滑。我们用固定资产投资价格指数对历年名义投资额进行调整后发现,实际投资额增速从 2015 年的 17%下滑至 2016 年的 11.3%,2017 年直接降低至-7.2%,此后至 2020 年,实际增速已连续 4 年保持负数。

复盘 2021 年 1-10 月的表现,除了 1-4 月受到 2020 年年初疫情造成的低基数效应影响增速较高外,5 月份之后基本停止增长,电网工程尚未从低迷中恢复。

对 2016 年至 2020 年发输用三端的增速进行了对比可以发现,进入 2017 年后,输电端增速已连续落后发用两端,最终将影响电网运行安全、降低电网的消纳能力、损害电能质量或供电可靠性,这显然是不可持续的。在碳中和的背景下,新能源大量装机与电能替代的大趋势不可逆转,因此,我们预测,输电端在发用两端增长的背景下,增速将至少提升至匹配的水平,我们预期,2022-2025 年电网实际投资增速将逐年攀升。

建设新型电力系统:电网新一轮投资的根本任务

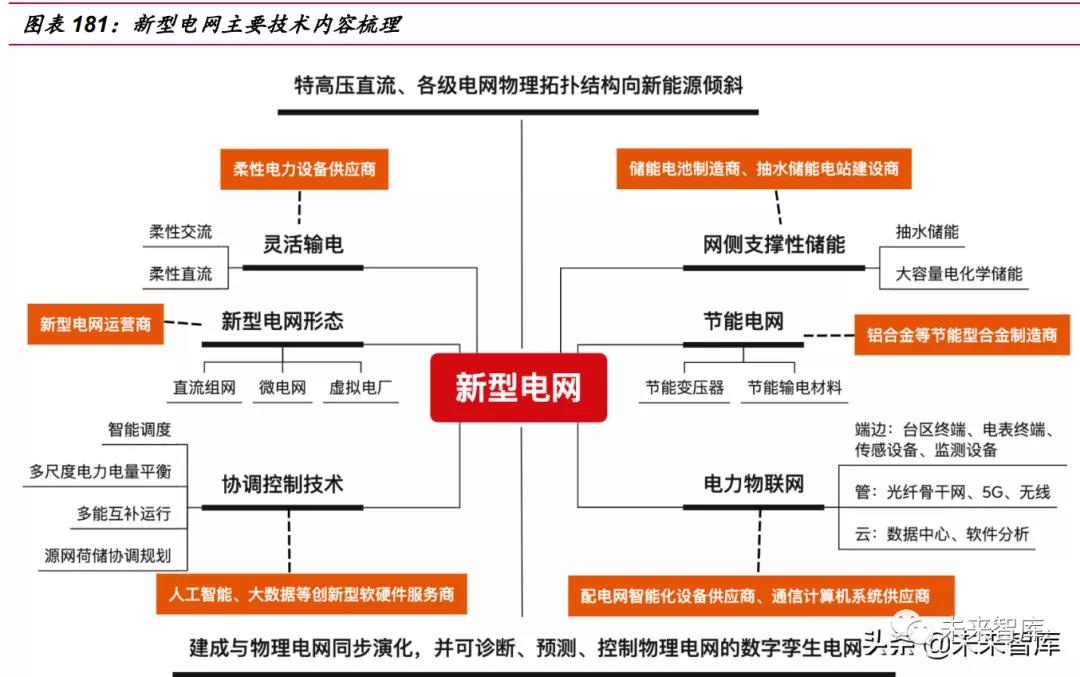

新型电力系统是以新能源为供给主体、以确保能源电力安全为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目标,以坚强智能电网为枢纽平台,以源网荷储互动与多能互补为支撑,具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。

新型电力系统的主要难点在于:(1)西电东送需求持续攀升;(2)新能源机组抗扰动能力差,对电网支撑能力不足,高比例电力电子装置引发宽频振荡等新的稳定性问题;(3)新能源出力大范围随机波动,电力供需平衡面临挑战;(4)新能源及新负荷布点更加分散,愈发深入低电压等级电网,且倾向于随机快速并脱网,需控制的元器件规模呈现指数级增长;(5)电网及关联设备运行数据的采集、传感、分析、控制机制复杂化。为此,我们需根据新型电力系统的主要困难,梳理了新型电网有关技术方案和主要受益方向。

8.2 新型电网物理拓扑结构面临升级

特高压建设将迎来提速

特高压是指电压等级在交流 1000 千伏及以上和直流±800 千伏及以上的输电技术,具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势。国家电网建成投运“十四交十二直”26 项特高压工程,核准、在建“两交三直”5 项特高压工程。目前,特高压直流通道中,除吉泉直流、锡泰直流、雁淮直流外,其余直流通道在高峰期均可实现满送。

西部“风光大基地”开发为特高压工程建设带来增量。位于甘肃、青海、宁夏、内蒙古西部“风光大基地”第一批 1 亿千瓦的装机量已经开工,我们根据甘肃电力 2020 年实际最大外送电力占社会最大负荷 52%的数据进行估算,则第一批四省 1 亿千瓦高峰期需外送 5000 万千瓦,一条±800kV 特高压直流通道输送额定容量为 800 万千瓦,则第一批装机总计需新增约 6 条特高压直流通道。从特高压现状可以看出,目前甘肃、青海、宁夏、内蒙古西部仅各有 1 条特高压直流通道送往中东部地区,未来仍将产生较大的外送需求,使特高压直流规划提速。

地区主网结构亟待升级

过去几年由于特高压大力建设、环保管控加强、城镇规划扩大等原因,地区 500kV 及以下的电网建设难度加大,站线选址矛盾突出,民事纠纷增多,输电走廊资源日益减少,发展明显放缓。

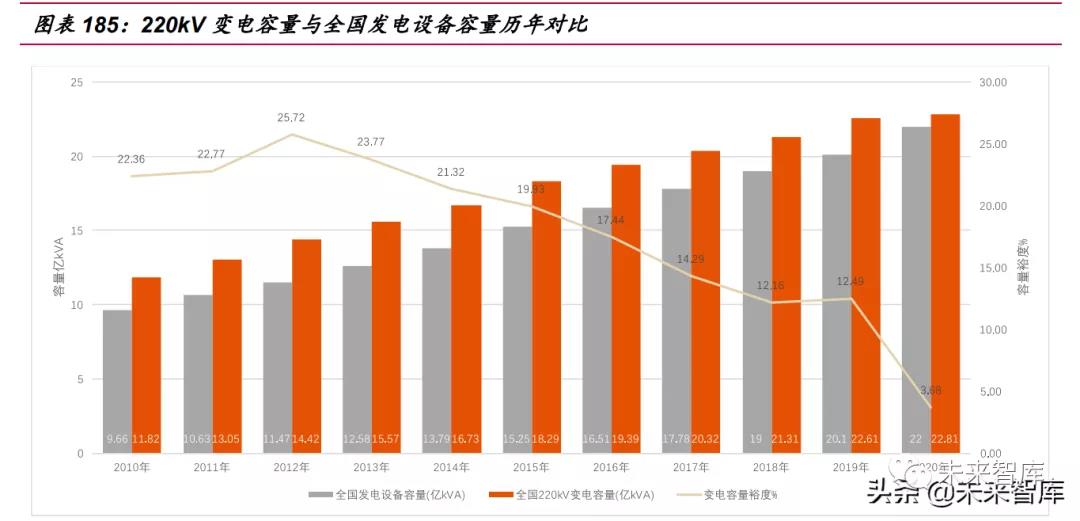

根据中国电力企业联合会的数据,我国 2010 年-2020 年间,500kV 输电线路总长度从 12.71 万 km 增长至 20.15 万 km,年均增速仅 4.7%;220kV 输电线路总长度从 27.8 万 km 增长至 47.52 万 km,年均增速仅 5.5%;500kV 变电总容量适度受益于特高压建设,从 6.98 亿 kVA 增长至 15.15 亿 kVA,年均增速为 8%;220kV 变电总容量从 11.82 亿 kVA 增长至 22.81 亿 kVA,年均增速仅 6.8%。以上年均增速不仅跑输同期 GDP 年均增速 8.5%,同时大幅跑输同期特高压增速,且呈现出增速逐年降低的态势。

由于绝大部分的用电设备额定电压均在 220kV 以下,因此我们可以用 220kV 变电容量与全国发电设备装机总容量的比值来衡量电网对全国电源的消纳能力。根据中国电力企业联合会的数据,我们可以发现,2010 年这一比值为 1.22,至 2020 年, 这一比值已经连年减少至 1.037,接近于 1 倍,可见,地区电网已经成为制约电网消纳能力的瓶颈。

220kV-500kV 构成的地区性主干电网在电力系统中扮演着承上启下的角色,坚 强灵活的地区电网结构,不仅有利于电网安全稳定运行,而且对新能源的消纳,电能替代的发展意义深远。我们预计,随着源荷两端的高速发展,地区性电网新建和改造总量将迎来上升。

大型城市的能源动脉:地下高压电网

近年来,由于城市用电负荷持续快速增长、供电可靠性要求提高、城市规划和建设空间扩张、市容市貌美观需求提升等原因,城市架空输电线路逐渐进行入地改造。电缆线路虽然投资费用较高,但相对于城市空间,具有不占地面通道,空间断面输电容量大,不易受城市复杂环境影响,极少有人身安全事故等优点。所以,随着中国城镇化进程及城市经济的发展,越来越多的架空线路将会改造为电缆,且增量城市电网 将由电缆承担,未来我国主要城市的电缆化率可达 90%以上。

十三五期间,10kV 及以下的中低压配电网入地整治工作已取得进展,城市配电 网电缆化率进一步提升。随着电能替代愈发深入,为进一步满足城市用电需求和节约用地,高压与超高压地下电网的建设有望迎来快速发展时期,高压及超高压电缆的需求将得到提升。

传统输变电装备竞争格局优化

龙头地位加强电网投资总量带动下,电网物理结构加强有望迎来新一轮景气周期,变电站、输 电线路核心设备材料将均受益于这一趋势,产业链情况梳理如下:

其中,特高压直流工程将特别受益于新能源西电东送和清洁能源消纳比例提升,有望获得更高的成长速度。根据国家电网直流工程设备招标金额,设备购置费用中近一半为变压器/换流变等,另外占比较高的还包括换流阀、高压开关等。

变压器/换流器行业市场份额有望进一步集中

变压器/换流器作为电网运行的核心器件,将充分受益于电网投资提速。我国变 压器行业总体呈现高端产能集中,低端产品较为分散竞争激烈的格局,第一梯队的龙头企业主要包括特变电工、保变电气、许继电气、三变科技、中国西电等。换流变/阀市场相对集中,主要有特变电工、国电南瑞、中国西电、许继电气、保变电气等。

GIS 成套开关设备在高电压等级市场将扩大应用

GIS 成套开关设备具有高可靠性、占地面积小、运行维护方便、无静电干扰和电晕干扰,噪声水平低等优点,随着我国东部地区土地资源紧张的格局进一步加剧,GIS 的应用有进一步加强的趋势。GIS 市场份额较为集中,龙头平高电气市场份额占约 40%,其他主要厂商还有中国西电、平高东芝等。

输电设备竞争较为充分,超高压电缆国产替代空间较大

架空输电设备主要包括铁塔和线材,两者合计投资占比超过 65%,国内产能总体能够满足需求增长。在高电压大截面电缆领域,技术壁垒较高,国内具有研发创新能力的电缆制造企业主要有青岛汉缆、中天科技、东方电缆、远东电缆、宝胜股份等。

8.3 新型电网的新技术新设备催生新增长极

我国未来的新型电网是能源互联网。在实现新型电网的过程中,将会出现一批新技术新设备应用落地,为相关研发制造主体带来高额回报。目前看,我们认为电网方面可以较快受益的主要方向包括:电力物联网感知层建设、部分柔性/灵活输电设备放量、网侧储能尤其是抽水储能加速落地。

电力物联网进入建设周期

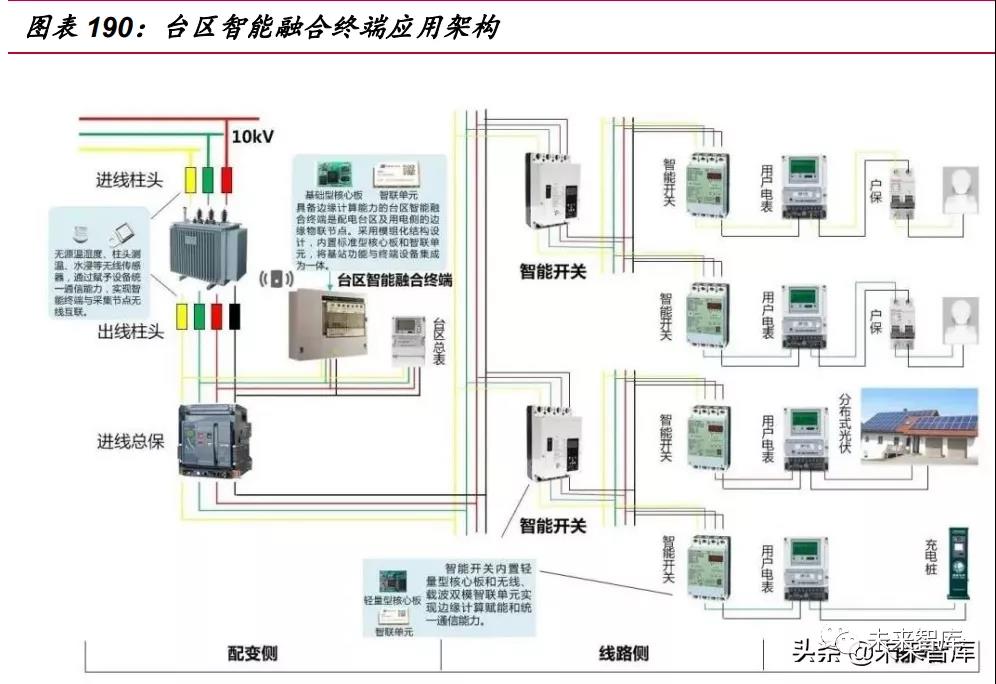

随着新能源大规模并网,电动汽车保有量持续增加,新型用能设施大量接入,电网将面临亿级终端接入,千万级并行连接和 PB 级数据实时处理。原有的终端配电设施(DTU、TTU、FTU 等),虽然可实现基本电气参量采集与计算、故障识别、操作与通信功能,但还无法满足物联网对于“广泛互联、全面感知、即插即用”的需求,智能融合终端将以不断进化的形态,使电力物联网感知层的发展取得突破。主要代表为台区智能融合终端和新一代智能电表。

台区智能融合终端允许多种通信协议接入,支撑新增设备和巨量存量设备接入、 支持电气量和非电气量传感设备接入,实现配用电设备广泛互联,实现不同设备间数据交互共享。

目前的智能电表具备准确计量、实时监测电能质量、远程数据上传、远程拉合闸、费率调控等功能,但还缺乏满足状态感知、协调控制负荷进行智慧用电、电力现货交易等能适应能源互联网基本要求的功能。2021 年,是新一代智能电表入网应用元年,需要更换不符合 IR46 标准和新能源并网计量要求的(2009 版、2013 版)智能电表 4.3 亿只。按 8 年更换期,平均每年需要新一代智能电表 5370 万只。作为电力物联网的神经末梢,新一代智能电表应用有望加速。

灵活/柔性输电设备有望放量 大功率电力电子器件需求上升

灵活/柔性输电主要是利用大功率电力电子器件构成的新型电力设备,如电压源 换流器、电力电子变压器、电力电子控制器、固态开关等,提高电能质量和新能源利用效率,实现电网的柔性可控运行。未来在新能源不可控、高波动的条件下,诸如 STATCOM、TCSC 等设备需求将得到极大提升。其上游材料大功率电力电子器件晶闸管、GTO、IGBT 等元器件供应商,如派瑞股份、时代电气、新洁能、斯达半导等,未来收入弹性十足。

网侧储能:抽水储能加速发展

电化学储能技术快速进步 为应对新能源大量接入对电网支撑不足的问题,网侧储能随同源荷储能同步发展, 将主要在抽水储能和大容量电化学储能等方向加快推进,满足于电网调峰调频需求。

2021 年 5 月发改委发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,明确提出以政府定价的方式核定容量电价,经营期定价法核定抽水蓄能容量电价,抽蓄电站按照 40 年经营期进行核算,经营期内资本金内部收益率按 6.5%核定,并随省级电网输配电价监管周期同步调整。国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》,提出到 2025 年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到 6200 万千瓦以上;到 2030 年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到 1.2 亿 千瓦左右;到 2035 年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理 优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业。

大容量电化学储能技术正在快速进步,目前储能级电池正朝着大容量、高循环等方向发展,对比于抽储电站,其具有建设地点无限制,响应速度快等优点,未来在成本显著降低后,有望迎来加速应用。

报告原文:电力设备与新能源行业2022年度策略报告:将成长进行到底

链接:https://pan.baidu.com/s/1kDruqSxhDBMDg2iV9MVVEw

提取码:d2sb

3、光伏:供应链逐步趋稳,电池片迎来盈利改善

4、风电:大型化降本引领新一轮发展

5、储能:新型电力系统的必选项迎来发展拐点

7、核电:项目开发提速,国产化设备迎机遇

8、电网投资:新能源赋能新电网,电能替代孕育新机遇